books - catalogues

2000 : protaTTrioreau, textes de Alain Coulange, Luigi Magri, Renaud Rémond, Damien Sausset, Ecole supérieure des beaux-arts de Tours, avec le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication, DRAC Centre, du Conseil régional du Centre, du Conseil général d’Indre-et-Loire, et l’aide permanente de la ville de Tours / http://www.esbatours.org

Conception graphique initiale : Klaartje van Eijk / Guillaume Serve

Crédits photographiques : prota(TT)rioreauU / Clarisse Doussot / Cyril Keim / Michèle Tolochard

Impression et brochage : Claude Even, imprimeur à Tours

Dépôt légal : 1er trimestre 2000

ISBN : 2-9515078-1-X

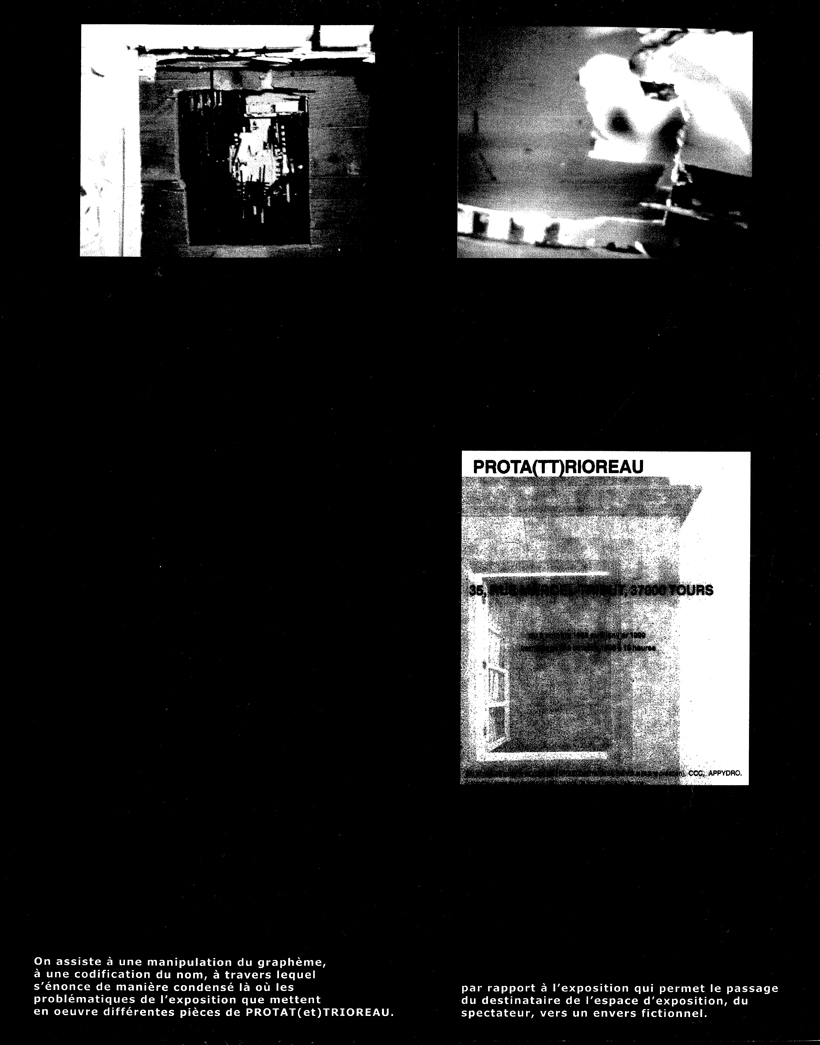

PROTA(TT)RIOREAU

© 19, RUE JULES CHARPENTIER, 37000 TOURS

Alain Coulange

Vaincre le chaos

Les propositions sont des structures architecturales mobiles, ouvertes, susceptibles de transformations. Sans doute incarnent-elles, comme les concepts en philosophie, autant de fragments «?qui ne s’ajustent pas les uns aux autres, puisque leurs bords ne coïncident pas ». [Gilles Deleuze et Félix Guattari, Qu’est-ce que la philosophie, Minuit, 1991] Elles sont disjointes. Comment concevoir à quatre mains quelque chose de fixe ? Une proposition ne peut être, simultanément, le fait de l’un et de l’autre. Elle s’immisce plutôt entre, dans la turbulence qui émane de deux pensées, fussent-elles – et elles le sont?– complices. Aborder telle proposition nécessite d’admettre qu’il s’agit d’une fraction (parcelle d’un ensemble) qui n’est perceptible (habitable) que dans l’acceptation de son inachèvement. La constellation est plus vaste. Les points qui la structurent (projets qui coïncident avec les lieux) sont seulement identifiés par des adresses (telles des indications de domicile). Les espaces concrets, qu’ils soient ou non institutionnels, font l’objet d’une occupation. Dans le temps du séjour, forcément provisoire, les lieux sont transformés. Rien de cette transformation n’est en principe visible après qu’ils aient été abandonnés (désertés). Ce qui est construit pour être démembré, morcelé (tel un corps), n’est pas seulement une architecture éphémère mais l’espace-temps d’un séjour et sa transformation par le double événement d’une présence et de cette forme de retrait qu’on appelle l’absence, ou si l’on veut par la scansion d’un avènement et d’un évanouissement. Rien ne réunit vraiment les propositions en un projet délimité. Au contraire, elles semblent se détacher l’une de l’autre à travers des variables qui ne confirment pas une perspective close mais une indétermination où se décident des mutations. Il s’agit que la maison –?et avec elle ses symboles : institution, pouvoir, économie?– soit défaite, que son habitabilité soit incertaine, comme en suspens. La proposition questionne non le concept mais la fonction. Le point de mire de chaque proposition (ou point-repère) n’est pas la structure mais ce qui la ruine, physiquement et conceptuellement, et rend sensible (perceptible) le chaos. «?On définit le chaos moins par son désordre que par la vitesse infinie avec laquelle se dissipe toute forme qui s’y ébauche.?». [Ibid.] La proposition réalisée n’est pas hantée par sa propre unité mais par ce qui l’éloigne et la rapproche de son anéantissement. Chaque proposition est une image arrêtée (un arrêt sur image) à l’intérieur de quoi se reconstitue un mouvement. Ne dirait-on pas qu’on est entré dans une pensée, et que dans cette pensée on se retrouve à mi-distance de ce qui tout à la fois la fortifie et la menace?? La proposition est un fragment de fragment. La pensée s’élargit de se segmenter, de se parcelliser. Et les parcelles entrent en résonance. D’un espace, on considère en surplomb l’intérieur qui est vide. Un autre volume dispose d’une porte qu’il faut pousser. Lorsqu’on pénètre, un mécanisme se déclenche et l’on voit dans un écran l’image brève d’un immeuble qui s’effondre. Les deux cubes sont logés dans une architecture de telle sorte qu’on n’en perçoit pas l’échelle. Dans le deuxième habitacle on ne sait plus où est situé le premier. Il faut ressortir. Refaire le chemin inverse. Remonter à l’étage. Regarder de nouveau le vide. Redescendre. Reparcourir le dispositif. La proposition est un affrontement : «?Il s’agit toujours de vaincre le chaos par un plan sécant qui le traverse. » [Ibid.] / Octobre 1999.

Renaud Remond

Interstices

D’Abord

« Les logements de la maison hélicoïdale auront la forme d'une tranche de gâteau. Ils pourront être agrandis ou diminués à volonté par le déplacement des cloisons mobiles. La gradation par demi-étage évite de limiter le nombre de pièces, le locataire pouvant demander à utiliser la tranche suivante en surplomb ou en contrebas. Ce système permet de transformer en six heures trois appartements de quatre pièces en un appartement de douze pièces ou plus. » (1)

(1) Guy Debord, ‘Théorie de la dérive’, Internationale Situationniste, n° 2, décembre 1958.

Nouveaux territoires

L'ensemble du travail de PROTA(TT)RIOREAU s'ordonne comme réflexion critique sur la question des limites ou des clôtures architecturales, et par extension sur celle d'un territoire et de ses frontières. Dès la découverte de ce travail, sa dimension politique apparaît explicitement, servie par l'utilisation régulière, par les artistes, de l'urbanisme et des systèmes de vidéo-surveillance comme supports ou matériaux privilégiés. L'enjeu, pour PROTA(TT)RIOREAU, est de définir, à partir de l'extension du concept de frontière, de nouveaux territoires, des spatialités aux séparations désormais mobiles (interstices). Leurs installations détournent l'image, sinon la réalité, des clôtures de sites urbains préexistants, pour non plus penser la frontière comme séparation, mais comme mobilité, communication, porosité. Ces dispositifs de transgression (au sens littéral, voire descriptif, de l'expression) s'expriment de façon privilégiée par des propositions de constructions architecturales mobiles (extensives), ou par des jeux sur les limites physiques d'un bâtiment. Toutefois, nous voudrions montrer ici que la production de nouveaux territoires ne renvoie pas exclusivement à cet horizon politique. Les spatialités mises en œuvre par PROTA(TT)RIOREAU relèvent d'architectures plus abstraites : il s'agit des superpositions plastiques de supports radicalement hétérogènes, construisant un nouvel espace où les séparations s'épuisent, s'étirent et s'extravasent dynamiquement.

PROTA(TT)RIOREAU traitent les supports comme des territoires aux frontières ductiles, dont ils modifient les configurations et étendent l'élasticité, jusqu'à produire une architecture-palimpseste par stratification des matières.

Les anomalies

Depuis 1995, la démarche plastique de PROTA(TT)RIOREAU se déploie dans une perspective explicitement politique. Prendre pour supports l'architecture urbaine et les systèmes de vidéo-surveillance a immédiatement pour fin d'interroger, de façon critique, l’urbanisme comme champ de normalisation sociale et aménagement contrôlé d’un territoire. Dès leurs premiers travaux, PROTA(TT)RIOREAU ont investi principalement des sites en marge des lieux traditionnels d’exposition. A l’intérieur du complexe urbain, leurs installations se sont ainsi déployées au sein de zones d’indétermination, réelles anomies architecturales : des espaces provisoirement vacants, des bâtiments voués à la destruction. L’enjeu politique de la forme architecturale réside en effet dans son caractère intermédiaire. PROTA(TT)RIOREAU entendent déjouer notre confiance dans la solidité structurelle d'une construction, pour en brouiller l'identité. Il s'agit de substituer aux signes du bâtir et à la permanence immobilière un processus de mobilité affectant l'architecture elle-même. Cette démarche exhibe donc les caractères socialement et juridiquement normatifs des concepts de limites ou de clôtures architecturales.

L'intervalle entre la destruction d'un bâtiment et l'échéance d'immeuble à venir constitue une durée équivoque par excellence. La vacance désœuvrée d'un lieu, hors de toute finalité fonctionnelle, en fait provisoirement un territoire incertain, sans réel statut social. Cet espace, en suspens, manifeste le caractère transitoire de l'urbanisme, à rebours de l'identité contrôlée que lui assigne un champ de normalisation politique. Anomal, ce lieu ne s'inscrit plus dans le réseau urbain que comme vestige. Dès la découverte des travaux de PROTA(TT)RIOREAU, cette dimension politique apparaît manifestement : exhiber la production, immanente à l'espace urbain, d'éléments irréguliers, d'anomies architecturales.

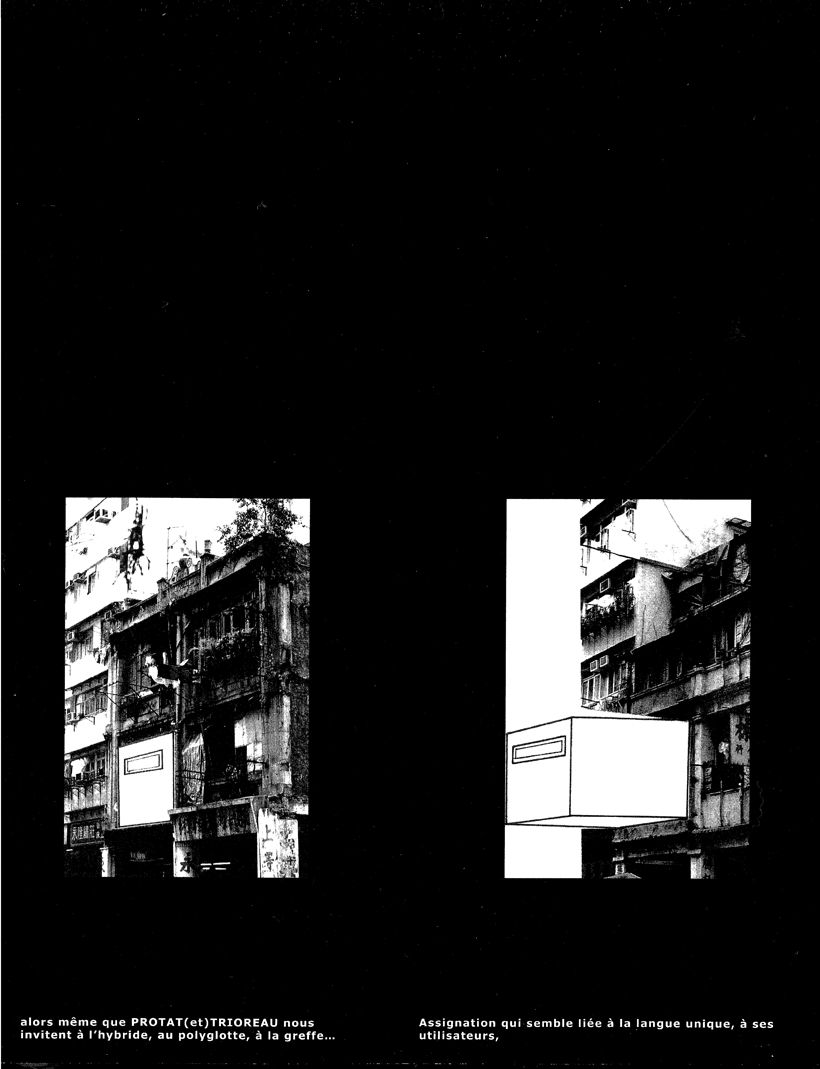

En 1998, l'exposition au sein de l'Ecole supérieure des beaux-arts de Tours, BP 1152, 37011 Tours Cedex 1, consistait ainsi en un prototype du projet New Territories, extensible apartment, Hong Kong, conçu lors d'un séjour prospectif dans la ville chinoise. Il s'agit d'un projet de construction d'appartement extensible sur le modèle des structures illégales que les habitants, de fait, greffent à leur résidence. Des terrasses pirates couvrent les immeubles de Hong Kong et surplombent les rues, afin d'augmenter les surfaces habitables. Ces constructions spontanées intéressent PROTA(TT)RIOREAU sous un double rapport. Les anomalies urbaines qu'elles représentent peuvent être également dites des anormalités. Les deux termes ne recouvrent pas les mêmes significations. Le concept de frontière permet la découpe d'un espace spécifique, ou d'un territoire, à partir de la discrimination entre un centre et une périphérie, entre un intérieur et un extérieur. Mais cette séparation, concernant l'espace urbain, a une double acception. D'une part, la frontière peut être simplement descriptive : elle renvoie alors à la séparation entre l'espace privatif de la résidence particulière et l'espace public. Mais d'autre part, cette frontière est toujours, au-delà des limites physiques d'une propriété, délimitation juridique d'un champ de normalité. Elle procède par choix et exclusions, par la fixation de normes permettant la disqualification polémique d'une extériorité : l'anormal. Ainsi, anomalie et anomie n'ont pas le même sens. L'anomalie, comme telle, n'engage aucune référence à un champ de normalité, ou de normalisation contrainte. Il s'agit d'un concept strictement descriptif, désignant une différence observée, un simple écart. Le terme vient du grec anomalia, qui signifie inégalité, aspérité. Omalos désigne ce qui est uni, égal, lisse, en sorte que anomalie viendrait étymologiquement de an-omalos, ce qui est inégal, rugueux, irrégulier : le terme grec appartient au registre agraire, et renvoie aux techniques de mesures et de descriptions d'un terrain. L'anomalie, s'agissant de l'espace urbain, ne peut donc être tenue pour illégale. Elle ne consiste qu'en une différence insolite de forme. Mais l'usage a peu à peu assimilé, comme l'ont montré Foucault et Canguilhem, les concepts d'anomalie et d'anormalité, jusqu'à faire d'anormal l'adjectif d'anomalie : assimilation où se lit l'extension politique des procédures de surveillance et d'homogénéisation à l'ensemble de l'espace social. L'anomalie n'est plus tolérée, elle est sémantiquement et concrètement tenue pour anormale. On a en effet dérivé anomalie, non pas de omalos, mais de nomos qui signifie loi, selon la composition a-nomos. Or, le nomos grec (loi) et le norma latin (règle) ont des sens voisins. Si l'anomalie désigne un simple fait, l'anormal par contre est un terme appréciatif et normatif, c'est-à-dire impliquant la référence polémique à un champ de normalité.

Les structures extensibles des immeubles de Hong Kong fonctionnent simultanément comme anomalies architecturales (greffes ou prothèses sur le corps du bâtiment) et comme anormalités urbaines (détournement de l'aménagement du territoire). Elles s'agencent ainsi comme monstruosité double : en tant qu'excroissance anatomique d'une part, et d'autre part en tant que pratique illégale échappant au régime de sanctions et de normalisation de l'espace urbain. (2)

(2) Michel Foucault, Résumé des cours, 1970-1982, Paris, Juillard, Coll. Conférences, essais et leçons du Collège de France, 1989, pp. 73-81 (Les Anormaux). Lors du cours de l’année 1974-1975 (récemment publié séparément dans son intégralité), Foucault montre que « Le champ d’apparition du monstre est un domaine juridico-biologique. » Cf également Georges Canquilhem, Le Normal et le pathologique, Paris, PUF, 1966 (rééd. PUF, coll. Quadrige, 1994), pp. 81-83 et 175-180.

Extériorité

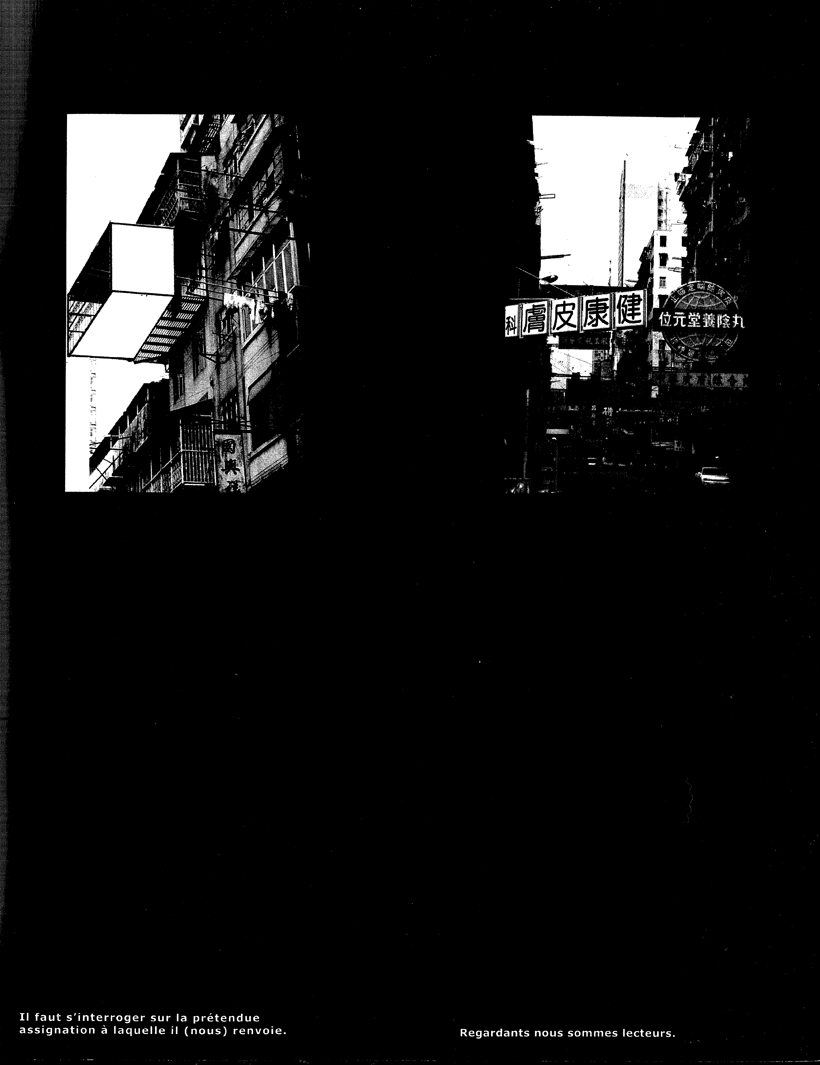

C'est donc en un double sens que PROTA(TT)RIOREAU travaillent au projet de constructions architecturales extensives. New Territories, extensible apartment, Hong Kong project se définit tout à la fois comme excroissance physique d'un bâtiment hors de ses limites murales (anomalie), et comme percée-transgression hors du champ de normalité que lui assigne un cadastre (anormalité). La projection d'une terrasse mobile aux cloisons transparentes au-dessus de la voirie renvoie donc à une transgression polysémique du concept de limite architecturale. La discrimination entre intériorité et extériorité s'efface. L'espace privé s'extravase sur l'extérieur, pour définir un nouveau type d'espace intermédiaire, qu'il est possible de caractériser comme intervalle ou interstice. Les terrasses pirates, construites par les habitants de Hong Kong, constituent une multiplicité de stratégies individuelles et locales, formant un réseau d'a-normalisation du territoire. La transparence des cloisons prévue par PROTA(TT)RIOREAU pour leur projet d'appartement extensible implique un nouvel usage de l'urbanisme, où les séparations se fluidifient, où les frontières disparaissent vers une composition protéiforme et modulable des espaces. L'enjeu politique de ce travail plastique consiste non seulement à exhiber la production, immanente à l'espace urbain, d'éléments dysfonctionnants ou irréguliers, mais également à montrer que l'architecture n'est statique que du fait de l'identité contrôlée que lui assigne un champ de normalisation. Aussi, la pratique du détournement est exemplaire de la démarche de PROTA(TT)RIOREAU. De quelles mutations un bâtiment est-il capable ? Il s'agit d'expérimenter quel ensemble de dégradations, de transformations et d'agressions peut permettre un site préexistant (comme on expérimenterait de quels affects un corps est capable). Il faut noter la place singulière que le projet à Hong Kong occupe dans le travail de PROTA(TT)RIOREAU. Depuis 1995, celui-ci se concentre sur les détournements d'espaces : les bâtiments investis sont traités en tant que ready-made pour en permettre de nouveaux usages. Il s'agit moins de construire de nouveaux bâtiments, que d'élaborer et d'ouvrir de nouvelles pratiques au sein de ces constructions.

Le projet à Hong Kong, s'il semble annoncer désormais l'orientation de PROTA(TT)RIOREAU vers un travail de construction architecturale proprement dit, ne rompt pas pour autant avec la pratique du détournement. En effet, l'espace-interstice, intériorité ouverte sur l'extérieur, que doit définir l'appartement extensible préexiste déjà sous la forme des passerelles construites par les habitants de Hong Kong. Avec New Territories, extensible apartment, Hong Kong project, il s'agit donc moins de signer une première œuvre architecturale, que de proposer le détournement d'un état de fait.

La Ville disparaît

Dans un très beau texte, récemment republié (3), Jean-Luc Nancy énonce une étrange hypothèse: peut-être, un jour, ce que nous nommons ville oubliera jusqu'à ce nom de ville. Un nom, peut-être, disparaît. Certaines villes, Los Angeles, Hong Kong ou Singapour, donnent à voir ce processus singulier, qui peut s'étendre progressivement à l'ensemble des grandes villes industrialisées. Chacune selon une configuration propre.

(3) La Ville au loin, Paris, Mille et une nuits, coll. La Ville entière, 1999.

Avec la discrimination tant visuelle que sociale qui ordonne les rapports entre centre et périphérie, entre bourg et faubourgs, s'efface l'image que nous nous faisons d'une ville. Si la répartition géographique des villes européennes fonctionne évidemment comme discrimination inégalitaire, à Los Angeles il n'y a plus de centre. Sans doute, la discrimination sociale s'exerce toujours, par un ensemble de processus de refoulement et d'éloignement. Il s'agit désormais d'une politique de répartition et de séparation des corps tendant à l'invisibilité, à la discrétion : les remparts du bourg disparus ont fait place aux loyers, aux boutiques, aux codes de sécurité à l'entrée des résidences. Mais architecturalement, la ville bourgeoise n'existe plus. Les rues de Los Angeles disparaissent, par l'absence de murs.

Les habitations forment de simples axes d'alignement et d'espacement refusant tous les signes du bâtir des villes européennes. Comme l'écrit J.L. Nancy, cette mutation « opère une diffusion de la ville, son évaporation, sa dissipation de fonctions et de lieux dans des espaces périphériques qui deviennent moins périphériques à mesure que le centre s'y extravase, sans pour autant cesser d'être central. » (4)

(4) Op. cit., p. 36.

Par cette porosité croissante du centre ville et de la banlieue, se dessinent de nouveaux territoires aux frontières labiles, mobiles, plastiques. La question n'est donc sans doute plus de s'interroger sur ce qu'est la ville, ou ce qu'elle devrait être, ou encore comment aménager l'urbanisme à la périphérie de nos villes pour en préserver le centre : autant de questions qui réitèrent la séparation obsolète et réactionnaire de la ville et de sa banlieue (5).

(5) Il est suffisamment visible que le discours politique, qui nous annonce régulièrement et veut donner corps à un « problème de la ville », est irrigué par le fantasme (véhicule par la vacuité des média) d’une ville sans banlieue.

La ville n'est pas avec ou sans banlieue ; la ville est dans sa banlieue. Aussi, la question ne doit plus porter sur l'identité et la conservation des villes.

Il faut bien plutôt se demander quelles relations peuvent être, à travers la ville, établies, inventées, multipliées, modulées.

User toujours davantage de cet espace pour nouer une multiplicité de relations. Que peut une ville ? Quelles rencontres permet ou interdit-elle ? Quelles en sont les lignes de force internes ?

Potlatch

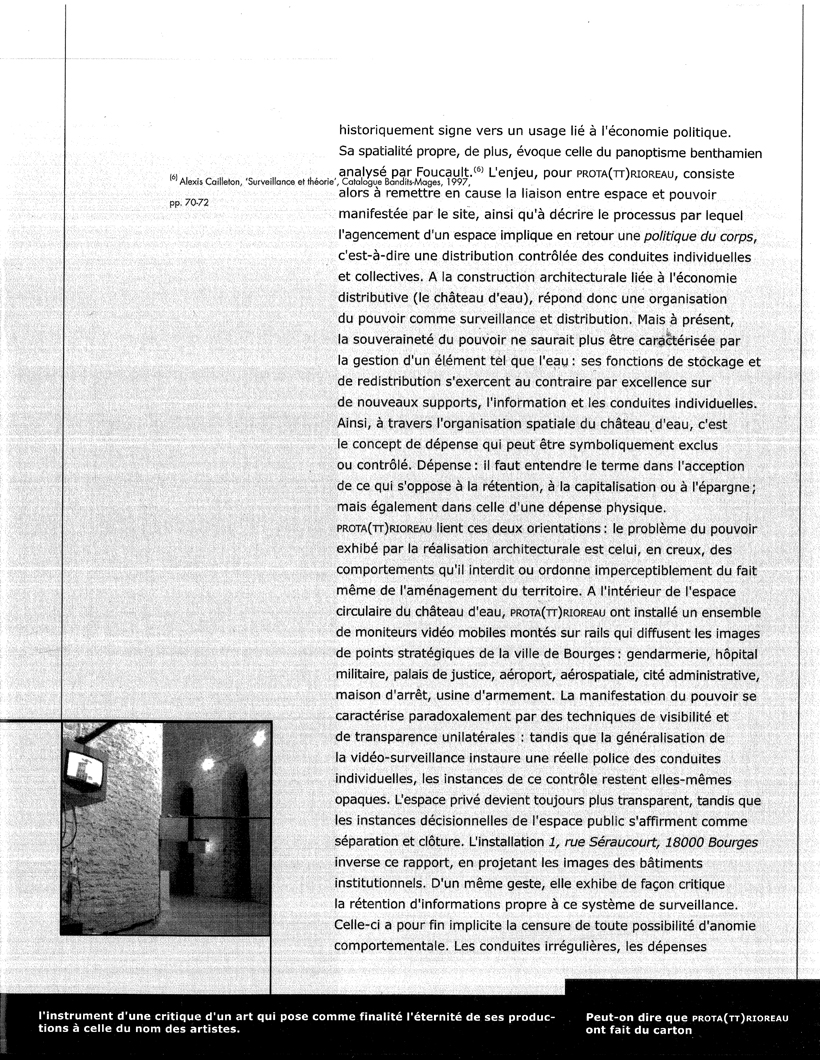

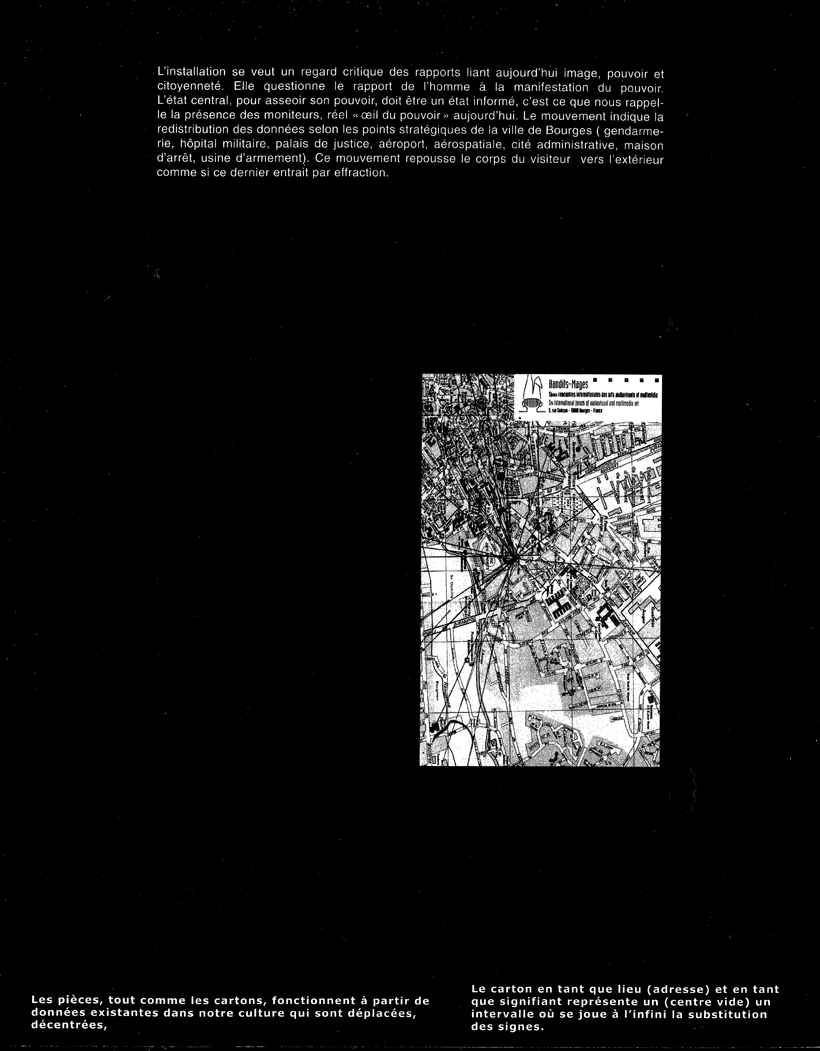

Cette démarche, donc, est politique : expérimenter la multiplicité d'usages et d'événements qu'une architecture permet. Chaque installation de PROTA(TT)RIOREAU interroge ainsi, de façon singulière, la spécificité des lieux investis. En 1997, l'exposition 1, rue Séraucourt, 18000 Bourges se déploie à l'intérieur d'un château d'eau.

La finalité fonctionnelle du site (stockage et redistribution) fait historiquement signe vers un usage lié à l'économie politique.

Sa spatialité propre, de plus, évoque celle du panoptisme benthamien analysé par Foucault. (6)

(6) Alexis Cailleton, ‘Surveillance et théorie’, Catalogue Bandits-Mages, 1997, pp. 70-72

L'enjeu, pour PROTA(TT)RIOREAU, consiste alors à remettre en cause la liaison entre espace et pouvoir manifestée par le site, ainsi qu'à décrire le processus par lequel l'agencement d'un espace implique en retour une politique du corps, c'est-à-dire une distribution contrôlée des conduites individuelles et collectives. A la construction architecturale liée à l'économie distributive (le château d'eau), répond donc une organisation du pouvoir comme surveillance et distribution. Mais à présent, la souveraineté du pouvoir ne saurait plus être caractérisée par la gestion d'un élément tel que l'eau : ses fonctions de stockage et de redistribution s'exercent au contraire par excellence sur de nouveaux supports, l'information et les conduites individuelles. Ainsi, à travers l'organisation spatiale du château d'eau, c'est le concept de dépense qui peut être symboliquement exclus ou contrôlé. Dépense : il faut entendre le terme dans l'acception de ce qui s'oppose à la rétention, à la capitalisation ou à l'épargne ; mais également dans celle d'une dépense physique.

PROTA(TT)RIOREAU lient ces deux orientations : le problème du pouvoir exhibé par la réalisation architecturale est celui, en creux, des comportements qu'il interdit ou ordonne imperceptiblement du fait même de l'aménagement du territoire. A l'intérieur de l'espace circulaire du château d'eau, PROTA(TT)RIOREAU ont installé un ensemble de moniteurs vidéo mobiles montés sur rails qui diffusent les images de points stratégiques de la ville de Bourges : gendarmerie, hôpital militaire, palais de justice, aéroport, aérospatiale, cité administrative, maison d'arrêt, usine d'armement. La manifestation du pouvoir se caractérise paradoxalement par des techniques de visibilité et de transparence unilatérales : tandis que la généralisation de la vidéo-surveillance instaure une réelle police des conduites individuelles, les instances de ce contrôle restent elles-mêmes opaques. L'espace privé devient toujours plus transparent, tandis que les instances décisionnelles de l'espace public s'affirment comme séparation et clôture. L'installation 1, rue Séraucourt, 18000 Bourges inverse ce rapport, en projetant les images des bâtiments institutionnels. D'un même geste, elle exhibe de façon critique la rétention d'informations propre à ce système de surveillance. Celle-ci a pour fin implicite la censure de toute possibilité d'anomie comportementale. Les conduites irrégulières, les dépenses improductives sont imperceptiblement interdites et empêchées. L'expérience du visiteur de l'installation est en effet celle d'une expulsion : le mouvement des moniteurs coulissant sur les rails (du centre du château d'eau à ses limites extérieures) repousse le corps du visiteur vers l'extérieur du bâtiment, comme si celui-ci était entré par effraction. De plus, au sein même de l'installation, il fait l'expérience de sa propre situation dans l'espace urbain.

Si l'exposition figure la cartographie de la ville de Bourges (avec ses axes administratifs) devant lui en permettre enfin la lisibilité critique, il est projeté dans un espace dont il ne peut, là encore, saisir immédiatement la totalité. C'est ainsi son statut même de spectateur surveillé qui est reconduit.

Debord ou Calvino

De la société du spectacle aux villes invisibles. La dimension politique est explicitement revendiquée par PROTA(TT)RIOREAU : infirmer le constat énoncé par Debord, selon lequel « cette société qui supprime la distance géographique recueille intérieurement la distance en tant que séparation spectaculaire. » (7)

(7) Alexis Cailleton, ‘Surveillance et théorie’, Catalogue Bandits-Mages, 1997,

pp. 70-72Leur démarche consisterait à détourner un bâtiment pour y ouvrir, à rebours de son agencement contrôlé, un réseau de circulations inédites. Pourtant, l'installation 35, rue Marcel Tribut, 37000 Tours (1998), tout en s'inscrivant fortement dans la cohérence d'ensemble de ce travail, semblait développer une problématique plastique moins immédiatement politique. Rétrospectivement, elle permet de saisir les installations précédentes selon cette même perspective.

En effet, la question centrale y était moins celle de la normalisation et du contrôle de l'urbanisme, que celle d'un site considéré comme récit, mémoire ou représentation problématiques. A terme, nous voudrions montrer qu'à rebours d'une problématique politique, le concept de nouveaux territoires, tel qu'il peut se définir au sein du projet New Territories, extensible apartment, Hong Kong, change de signification : il ne s'agit plus d'architectures politiquement anomales ou irrégulières, déjouant le champ de normalité que représente par excellence l'espace urbain, mais plutôt de territoires-palimpsestes, équivoques et mouvants, qu'installent PROTA(TT)RIOREAU à partir d'architectures existantes pour les transformer en récits. Ce nouveau territoire n'est pas la présence tangible d'une construction modifiée, mais la spatialité singulière de l'archive, constituée par la superposition des supports vidéos et architecturaux.

Nouveau, ce territoire l'est par sa texture même, la mémoire, et par sa matérialité, le révolu. Qu'entendre exactement par une architecture-palimpseste ? Disons, en première approximation, qu'au lieu de ne développer comme problématique, à partir de Foucault ou Debord, que le contrôle politique de l'espace, l'installation 35, rue Marcel Tribut, 37000 Tours s'inscrit davantage dans une recherche sur le récit qui, selon des moyens spécifiques, peut évoquer Borgès ou Calvino. Sans doute, ces références peuvent surprendre. Rien ne semble plus éloigné de la virtuosité luxuriante, érudite et volontiers précieuse des Villes invisibles, par exemple, que les matériaux utilisés par PROTA(TT)RIOREAU, qui impliquent une perception nettement plus âpre et violente de l'architecture : carton, palettes industrielles, caméras de vidéo-surveillance, entrepôts à l'abandon, vérin hydraulique, tranchées...

Nous voudrions pourtant montrer de quelle manière la question que PROTA(TT)RIOREAU adressent à l'architecture et aux images est celle de leur possible composition en mémoire stratifiée, en palimpseste narratif.

Architecture évolutive

L'installation 35, rue Marcel Tribut, 37000 Tours s'inscrit comme le récit d'un devenir-image de l'architecture. Elle nous projette au sein d'un processus affectant et modifiant l'espace construit, en le décrivant non plus comme donnée immobile et statique, mais comme durée et narration. Première phase du récit.(8) (Voir aussi l’installation Rue Massenet, 44300 Nantes, Ecole d’architecture de Nantes.)

(8) Nous reprenons ici des éléments de l’article concernant l’installation paru dans Art Présence, n° 28 (Oct. 1998).

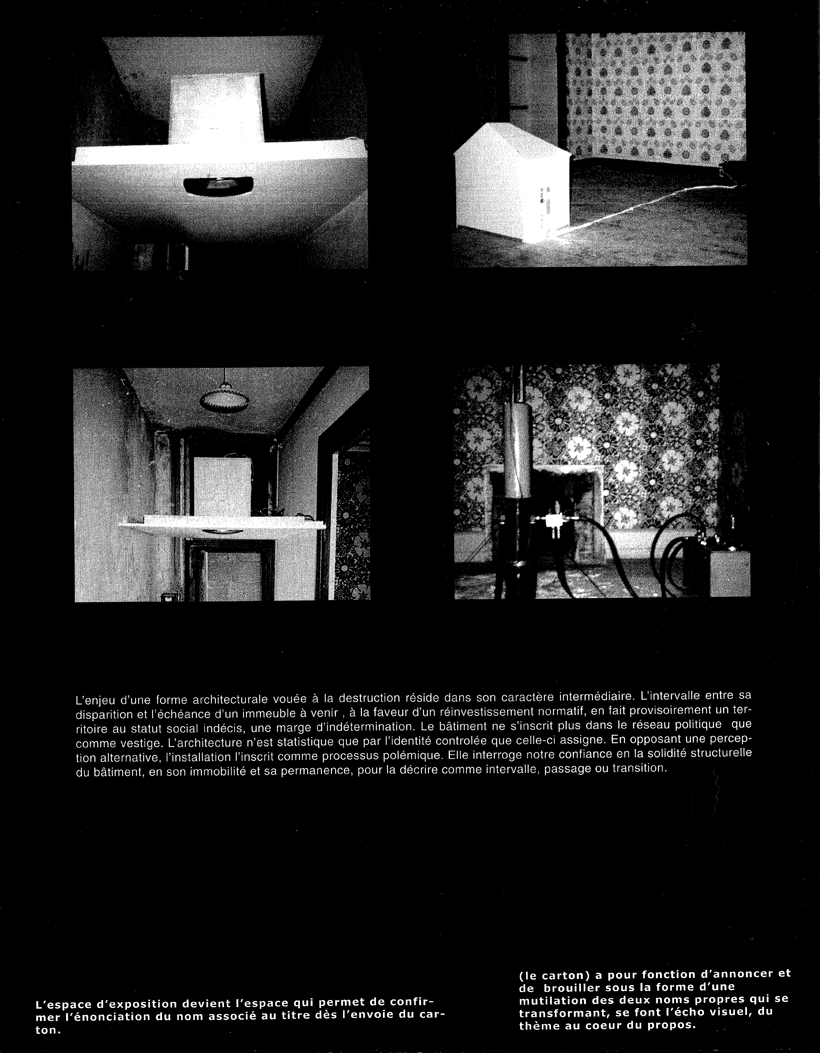

Une maison (dont l'adresse fonctionne dès lors comme titre de l'installation), vouée prochainement à la destruction. Une caméra vidéo, posée sur un vérin hydraulique, monte à travers la pièce jusqu'à traverser le plafond préalablement percé d'une ouverture, au dessus de laquelle, à l'étage supérieur, est posée une maquette de la maison elle-même. La caméra, par sa percée, détruit l'intérieur de la maquette, avant de redescendre. Un moniteur, à l'entrée de la maison, diffuse en boucles le film de la destruction (travelling ascendant, destruction, travelling descendant). Première reconstitution d'un événement qui n'a pas (encore) eu lieu. Seconde phase du récit. Le film est diffusé, extrêmement ralenti, par un moniteur couché sur une photocopieuse qui en reproduit les images sur des feuilles de plastique transparentes. Les photocopies s'entassent jusqu'à reconstituer, par stratifications, l'image inversée du bâtiment détruit. Une nouvelle architecture composée d'images à la texture transparente s'élève peu à peu. Seconde reconstitution d'un événement qui n'a pas (encore) eu lieu. (9, rue de Charonne, 75011 Paris, galerie Le Sous-sol, Paris.)

L’Envers du récit

D'emblée, l'installation se caractérise donc par sa circularité (d'une architecture réelle à une architecture-palimpseste, composée de feuilles transparentes), ainsi que par une série de reprises spéculaires des supports les uns par les autres (bâtiment, maquette, film, photocopies). PROTA(TT)RIOREAU proposent la représentation d'une destruction architecturale à venir à partir de trois instances : un lieu (le bâtiment lui-même), un événement (la destruction de la maquette) et le récit de cet événement (l'ensemble des images fonctionnant ici comme archive ou mémoire). Ce dispositif rend la temporalité du récit problématique, par l'exposition des documents d'un événement imminent. Quelque chose a (déjà) eu lieu : la destruction de la maquette. Quelque chose n'a pas (encore) eu lieu : la destruction de la maison. Il faut alors admettre les paradoxes d'une temporalisation à rebours pour saisir la liaison entre événement et représentation proposée par PROTA(TT)RIOREAU. Qu'est-ce qu'un récit ? Le récit est toujours reprise, c'est-à-dire récit d'un événement. Cependant, il faut immédiatement ajouter que sans récit l'événement n'a pas (eu) lieu. Il n'a pas de lieu, tant le lieu de l'événement (en tant que ce qui est passé) est son propre récit. La mémoire mise en œuvre par l'installation 35, rue Marcel Tribut, 37000 Tours s'avère proprement fantomatique, ou fondée sur un pas encore, à l'image de l'architecture-palimpseste finale. Il s'agit d'une représentation sans objet, ou plus exactement de l'inversion du rapport réalité / représentation. Pour que l'événement ait eu lieu et puisse s'articuler dans un récit, il doit paradoxalement présupposer sa reprise, sa mémoire. Autrement dit, l'événement sort du récit. Reconstitution d'un événement qui n'a pas (encore) eu lieu, 35, rue Marcel Tribut, 37000 Tours décrit ce mouvement : la préséance inversée du récit sur la réalité qu'il décrit. Le partage entre l'original et sa duplication est déplacé : dans le processus dynamique de leur préséance inversée, c'est tout aussi bien l'événement réel qui fonctionne comme duplication de son propre simulacre. Au sein de la série de ses représentations anticipées, l'original n'a de consistance que fantomatique, et sa copie soi-disant fictive devient elle-même l'événement, que l'original imitera.

Le texte et le bâtiment

Il semble pourtant qu'il ne faille pas en rester là. L'installation est le récit d'un événement dont l'imminence apparaît à la fois comme (encore) à venir et (déjà) passée. Il ne saurait y avoir, à proprement parler, de stricte préséance du récit sur l'événement qu'il décrit : loin de le dépasser, l'installation se contenterait alors d'inverser, en le conservant, le partage traditionnel entre l'original et la copie. L'enjeu, ici, consiste à instaurer une temporalité indécidable, où la destruction imminente demeure coextensive à la projection d'une reconstruction. Le récit 35, rue Marcel Tribut, 37000 Tours se tient, sans décider, sur l'exacte séparation entre l'archive et le projet, entre un déjà là et un pas encore, tout en instaurant entre eux un réseau de connexions et de résonances qui définit un nouveau territoire complexe, à la temporalité équivoque. Aucune préséance ne s'exprime plus, dans l'exacte contemporanéité de l'événement et de sa mémoire. Le récit traverse l'événement comme l'événement traverse le récit : l'un et l'autre n'apparaissent qu'à travers leur relation simultanée. Lorsque se forme, au terme de l'installation, un nouveau bâtiment de feuilles plastiques transparentes, sa texture même peut être dite fantomatique, c'est-à-dire revenante, quoique pas encore venue. Cette nouvelle architecture-palimpseste peut être vue comme la figure-mère exemplaire du travail de PROTA(TT)RIOREAU. Elle se définit comme spatialité résolument équivoque. Equivocité de la temporalité qu'elle inscrit et qui la constitue en récit. Equivocité, enfin, de sa matérialité, qui n'est plus que visibilité, transparence et fragilité. Entre le texte et le bâtiment.

Interstices

De l'architecture urbaine à ce nouveau territoire, l'architecture-palimpseste, PROTA(TT)RIOREAU déploient au sein de leurs installations des dispositifs d'entrecroisements et de stratifications des supports, formant un réseau caractérisé par sa transversalité. Chaque support vaut en fonction de la mobilité dont il est susceptible, de son élasticité. Ainsi, il peut être en lui-même considéré comme un territoire, dont l'installation vient étirer, effacer ou contrarier les frontières, qui dès lors s'extravasent dynamiquement et se déplacent. PROTA(TT)RIOREAU construisent ainsi de nouveaux territoires mouvants, ou interstices, dont l'architecture n'est qu'une des composantes : établir des « connexions permettant un échange entre deux ensembles ne parlant pas le même langage. » (9)

(9) PROTA(TT)RIOREAU, ‘L’extériorité de l’intervalle’, conférence à l’Ecole supérieure des beaux-arts de Tours, 1998.

Davantage que la seule décontextualisation opérée sur un site urbain (jeu avec les limites physiques d'un bâtiment), ces espaces-interstices relèvent des effets de montage et de découpage confrontant et mêlant des supports hétérogènes, jusqu'à produire de nouvelles matérialités ne devant plus être ramenées à leurs éléments (de la même manière que la perception du mouvement constitue la matière même de l'image cinématographique, inassignable à ses seuls éléments photographiques). Ductile, cette matière se définit comme composition relationnelle, stratification, montage. La reproduction architecturale en feuilles plastiques transparentes, au terme de l'installation 35, rue Marcel Tribut, 37000 Tours, peut être vue comme la figure-mère de cette démarche, dans la mesure où elle inscrit et ordonne l'espace en termes de fragilité et de mobilité.

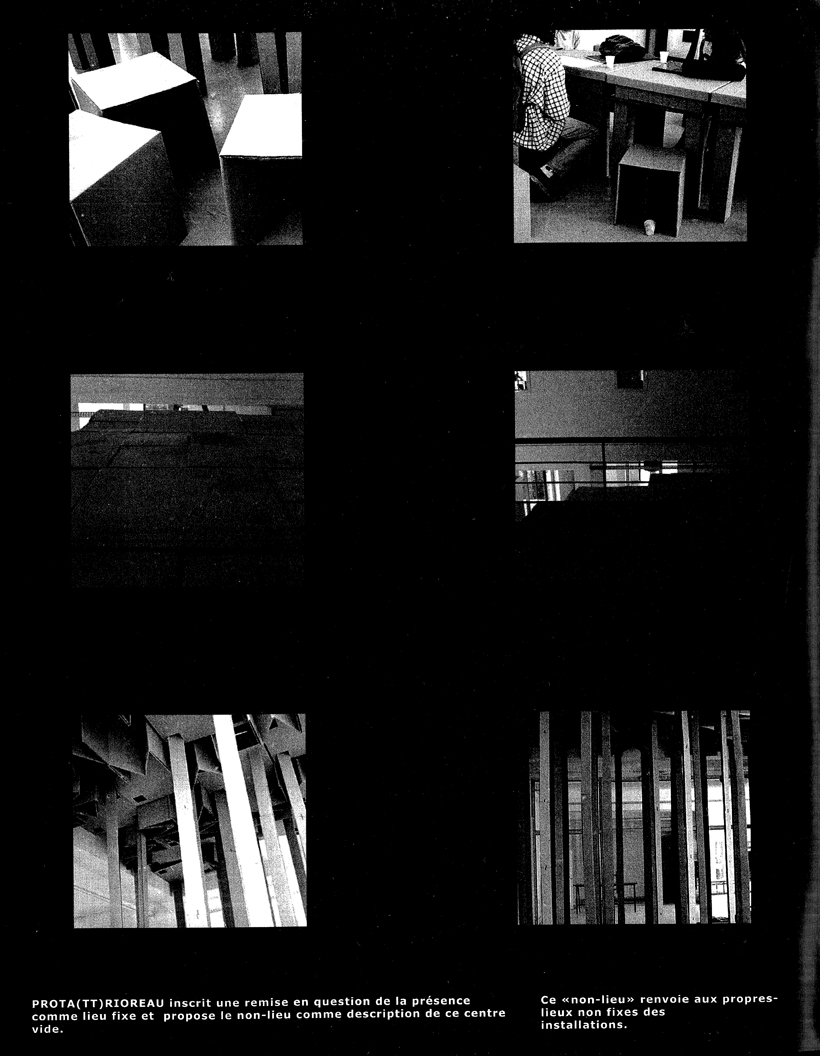

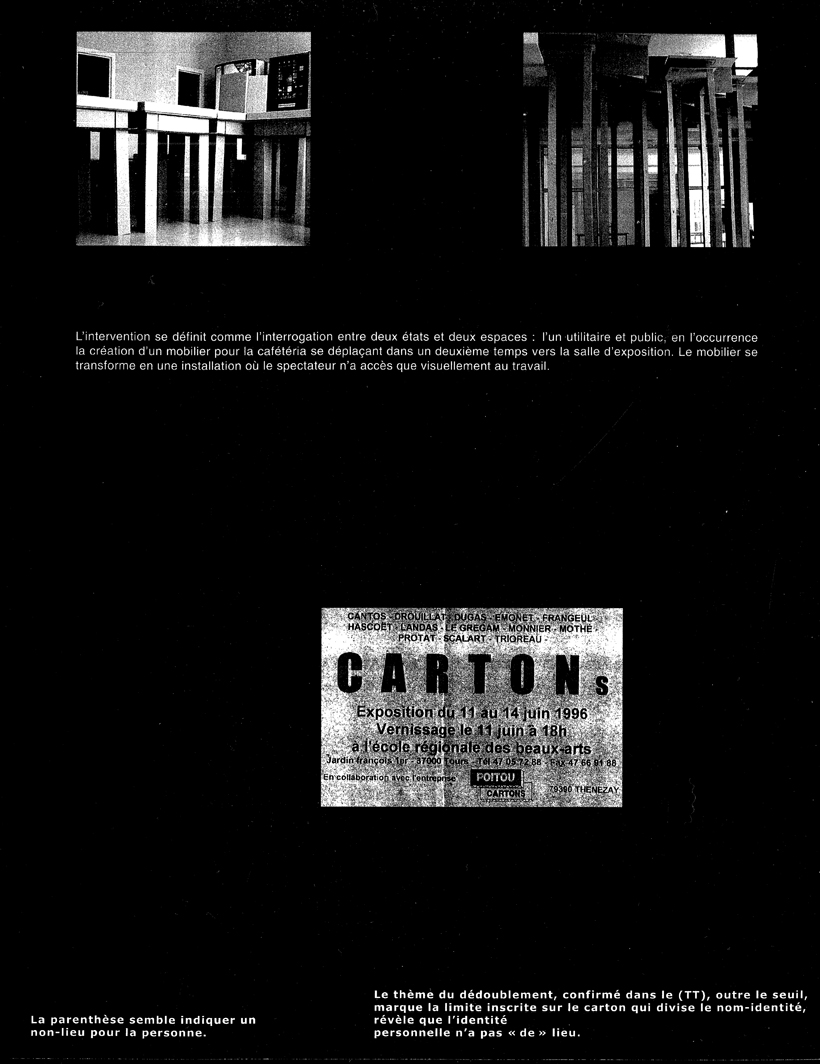

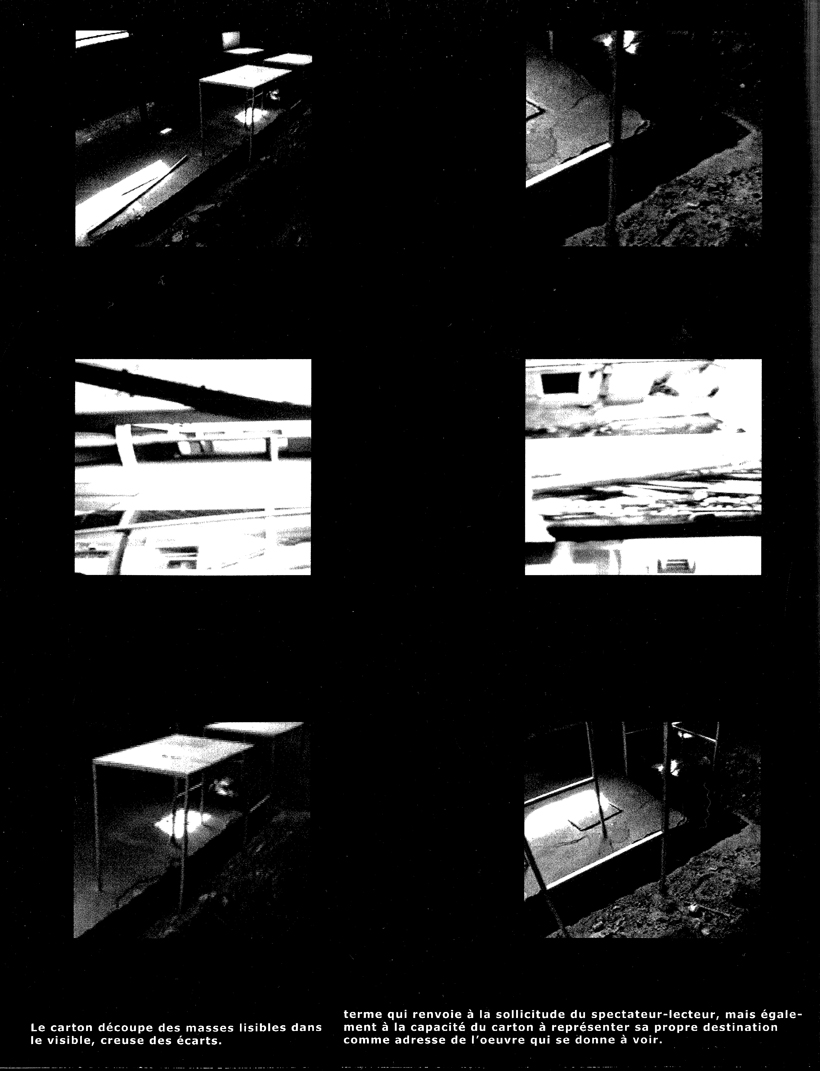

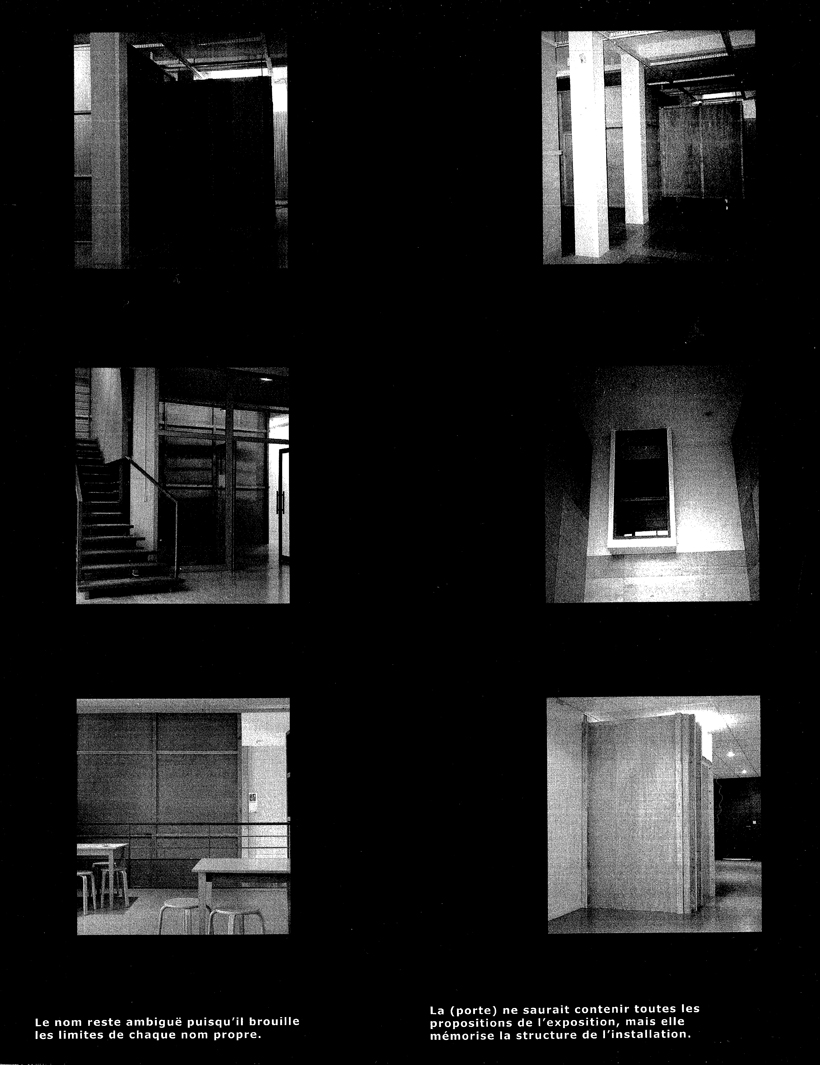

En 1996, PROTA(TT)RIOREAU élaboraient, avec Carton(s), un espace intermédiaire où la distinction entre structure immobile et mobilier s'effaçait. L'installation proposait, au sein de la mezzanine de la cafétéria de l'Ecole supérieure des beaux-arts de Tours, un mobilier construit en carton, où venaient s'inscrire peu à peu, comme autant d'altérations, les marques des utilisateurs et du temps (graffitis, tâches...). Dans un second temps, l'ensemble du mobilier, par des systèmes de pieds extensibles, se modifiait pour devenir lui-même un nouveau sol, dont la fragilité n'offrait toutefois d'accès au visiteur que visuel. Cette greffe interne au bâtiment, par prolongement suspendu et provisoire de la mezzanine, constituait une nouvelle spatialité, intégrant désormais tout à la fois la temporalité et la modulabilité. Interstice entre la solidité structurelle d'un bâtiment et la précarité de sa greffe interne, le nouveau territoire défini ici n'offrait plus d'accès au visiteur que visuellement. L'architecture alors « ne s'érige plus d'un sol, mais à l'intérieur d'une expérience critique qui opère une mutation des paramètres contextuels. » (10)

(10) Marie-Ange Brayer, citée par PROTA(TT)RIOREAU, ‘L’extériorité de l’intervalle’.

Un espace interstitiel ne s'inscrit donc plus à partir des limites d'un sol ou d'un plan, mais au sein d'un expérience qui en définit la cartographie dynamique. Le carton, en tant que matière, figure la dimension transitoire et délocalisable d'un espace dont les frontières peuvent être modulées. Le bâtiment, comme support, est ainsi éprouvé, comme agressé et altéré de l'intérieur, par le jeu d'une matérialité de transport. Face à ce nouveau sol inaccessible, l'expérience du visiteur devenait celle d'un espace inappréhendable, refusant les signes du bâtir (par sa fragilité).On le voit, l'enjeu est ici de substituer aux concepts de territoire et de séparation une cartographie des interstices et des déplacements. Les supports plastiques ne s'inscrivent plus que selon leur capacité d'extension hors de leurs limites intrinsèques, refusant aux lieux investis toute identité durable. En 1995, pour l'installation 4, rue Montaigne, 37000 Tours, PROTA(TT)RIOREAU ont érigé verticalement, dans l'enceinte d'une cour intérieure particulière, un ensemble de palettes de transport industriel couvrant intégralement les façades extérieures des habitations. Pendant la durée de l'exposition, des images vidéo, filmées aléatoirement en se déplaçant dans la ville, étaient projetées sur la surface striée définie par les palettes, inscrivant des visages de passants furtifs sur les murs. L'installation conférait aux bâtiments une matérialité volontiers fantomatique : impalpable et fuyante, elle se définissait comme visibilité et mobilité. C'est la présence tangible des surfaces murales, des contours des bâtiments, qui se trouvait parasitée, décomposée et restructurée par effet de superposition. Au sens fort du terme, les palettes disposées verticalement fonctionnaient comme écran : surface de projection et surface d'obstruction tout à la fois. Leur position verticale devenait le support de projection et de monstration d'un film. Mais cet écran représentait également un dissimulateur, ou un parasite pour le regard.

Non seulement il masquait la perception des immeubles recouverts, mais il obstruait partiellement, par ses inégalités et ses striures, la visibilité des images vidéo. Un nouvel espace se dessinait alors, à la texture équivoque et aux limites difficilement localisables. Trois supports se superposaient de façon indécidable pour le regard : la surface murale, les palettes et les images en mouvement.

Le dispositif mettait en œuvre une expérience singulière : celle d'un bâtiment-palimpseste, composé par la superposition simultanée d'éléments hétérogènes dont la lisibilité demeure problématique. Ils forment un espace intermédiaire et complexe, l'extension d'un territoire : la surface même de la construction architecturale, ses contours, ses limites, ont disparu.

Palimpsestes et fantômes

Ouvrir l'architecture sur sa propre extériorité. La production d'interstices à partir du montage de supports hétérogènes, dans la démarche de PROTA(TT)RIOREAU, peut être comprise parallèlement aux techniques de transtextualité littéraire, telles que les a analysées Gérard Genette : « une façon pour un texte (...) par un recours à des citations explicites et massives, de transcender sa clôture et son immanence. » (11)

(11) Figures IV, Paris, Le Seuil, 1999.

L'espace ouvert par PROTA(TT)RIOREAU est constitué par réseau, montage, superposition. L'architecture, dès lors, devient processus mobile, matière ductile. Les titres de ces installations en révèlent toute l'ambiguïté. Les artistes réutilisent en effet régulièrement l'adresse postale du site investi. Ces titres fonctionnent en fait comme des détournements, des déplacements, des trahisons. Ces adresses sont des fins de non-recevoir. Définissant leur travail, PROTA(TT)RIOREAU parlent en effet d'installations ex situ. L'expression désigne ce travail de délocalisation d'un lieu, de parasitage de ses paramètres contextuels, jusqu'à ce qu'il n'apparaisse plus qu'à titre de palimpseste ou de fantôme. L'adresse postale subit ainsi un traitement complexe, dans la mesure où elle devient elle-même le lieu d'une superposition sémantique : elle désigne tout à la fois un site urbain strictement localisé et une installation plastique provisoire venue en brouiller l'identité. Mais encore au-delà, parce que PROTA(TT)RIOREAU investissent régulièrement des bâtiments voués à une destruction prochaine, cette adresse (ou ce titre) renvoie à une multiplicité jamais achevée d'instances. (12)

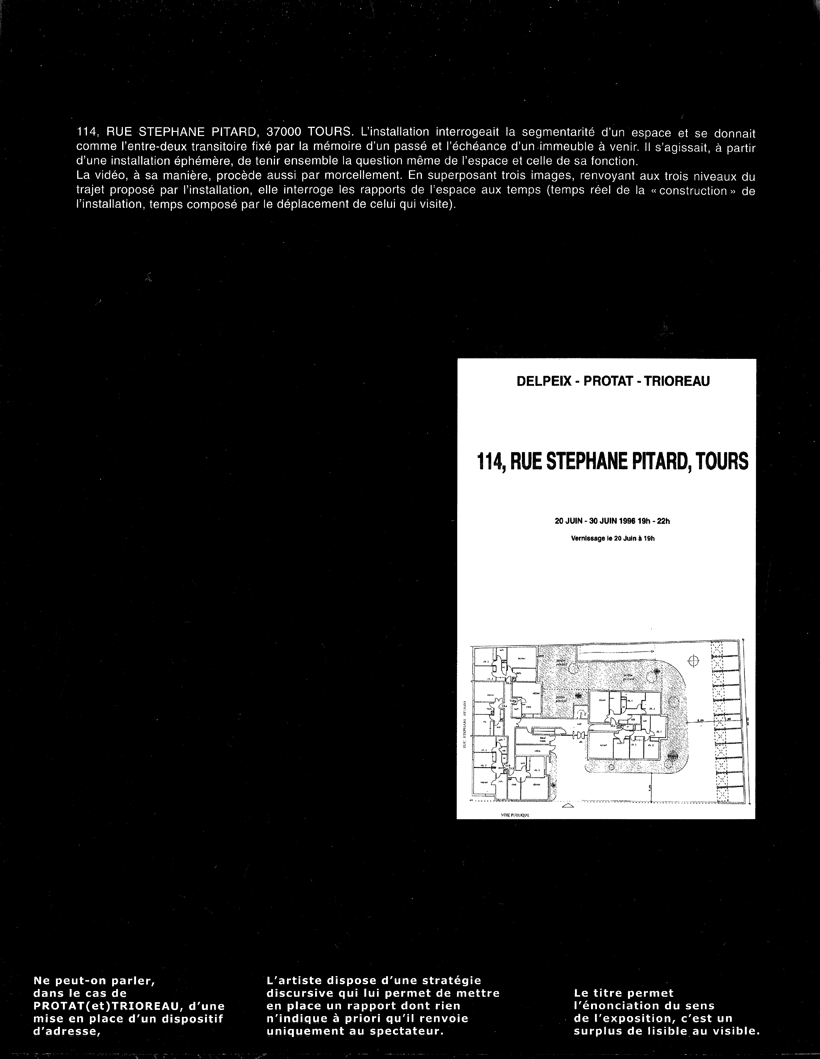

(12) A l’image du 114, rue Stéphane Pitard, 37000 Tours, que PROTA(TT)RIOREAU ont investi en 1996 pour une exposition, et dont le bâtiment est aujourd’hui détruit. Cette adresse-titre recouvre ainsi une multiplicité de référents : un ancien entrepôt, un nouvel immeuble en cours de construction, l’installation de PROTA(TT)RIOREAU , leur résidence pendant quelques mois dans ce lieu désaffecté.

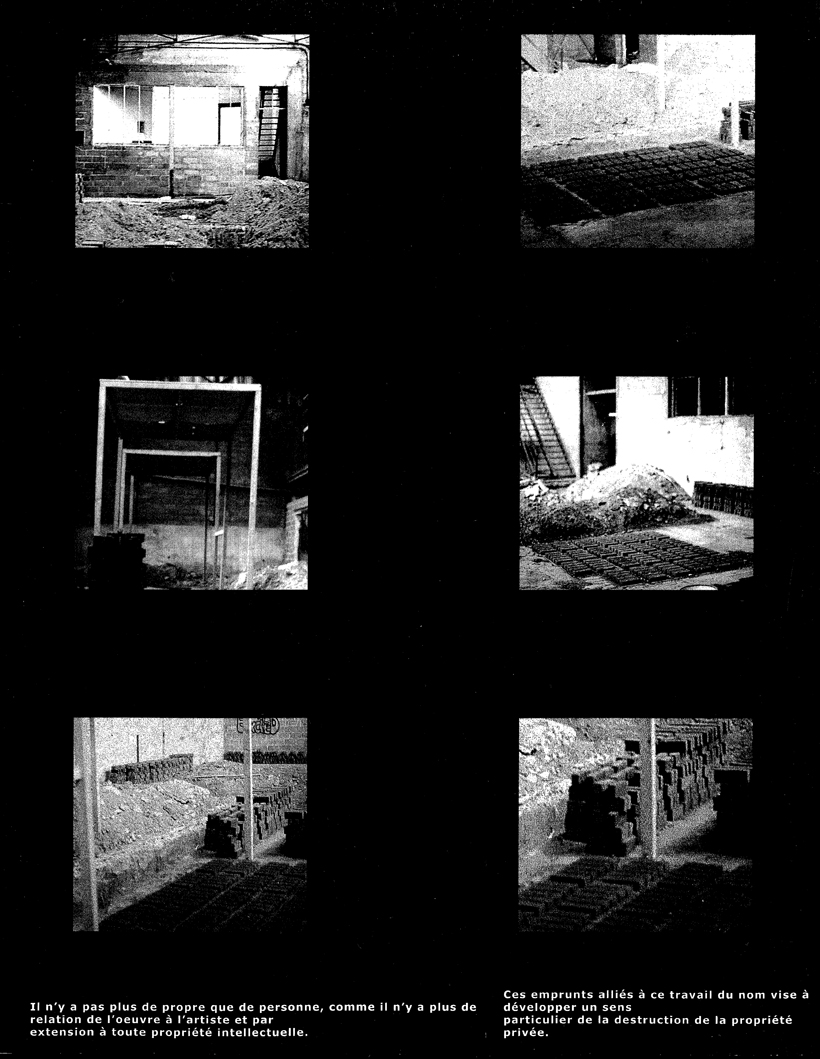

Palimpsestes et fantômes : les lieux sont ici traités comme vecteurs d'une spatialité extensionnelle, d'un récit, d'une archive. PROTA(TT)RIOREAU dessinent, au sein d'un bâtiment, une territorialité abstraite. En 1996, un entrepôt désaffecté est investi pour l'installation 114, rue Stéphane Pitard, 37000 Tours. Dans l'enceinte du site alloué par une société immobilière, PROTA(TT)RIOREAU creusent un ensemble de tranchées, ouvrant des circulations inédites, qui correspondent aux plans du nouveau bâtiment devant être construit après destruction de l'entrepôt. Deux architectures se répondent alors et se superposent littéralement, tout en s'excluant. PROTA(TT)RIOREAU les font jouer réciproquement comme des images négatives ou inversées l'une de l'autre, et chacune perd sa matérialité intrinsèque pour ne plus apparaître que comme vestige ou trace, exhibant l'entre-deux transitoire fixé par la mémoire d'un passé et l'échéance d'un immeuble à venir. Au site sont certes refusées les limites d'un territoire stable et assignable : chaque bâtiment (réel et projeté) confronte l'autre à sa propre extériorité, à sa propre disparition. Pourtant, la construction en forme de palimpseste mise en œuvre par l'installation s'ordonne à partir d'un autre élément. En effet, la vidéo 114, rue Stéphane Pitard, 37000 Tours n'est pas extérieure à l'installation proprement dite (à l'image de nombreux films, simples documents venant témoigner rétrospectivement de performances ou d'actions in situ).

L'image est ici décisive : par le montage vidéo, sa connexion ou sa greffe dans le flux des images, l'architecture devient récit (archive), selon un processus qui substitue à sa matérialité structurelle une certaine cartographie de l'entre-deux. Telle un palimpseste, la vidéo se compose de trois images superposées verticalement qui combinent les films de la construction réelle des tranchées de l'installation, et des déplacements possibles du visiteur, dans ces tranchées.

La vidéo établit un réseau de communication entre les deux architectures à partir de leur morcellement, de leur fragmentation. Ainsi, elle tient ensemble, sous un même regard (tout en maintenant leur séparation), les deux immeubles et les différents moments du projet. L'image devient une extension presque organique de l'architecture superposée désirée par PROTA(TT)RIOREAU : elle donne à voir sa déterritorialisation. La vidéo, conçue comme mobilité et échange, instaure par les images une porosité des deux bâtiments, et les transforment en un même espace extensionnel. Loin de ne consister qu'en un témoignage, la vidéo est intrinsèquement le devenir-image de l'architecture, son altération, sa dégradation, mais également sa recomposition. Elle produit une confrontation polémique, des effets de montage et de connexions dynamiques et transitives. Initialement statique, l'installation ouvre alors une multiplicité ouverte au déplacement autant physique que visuel, où les deux bâtiments superposés voient leurs contours se modifier, s'échanger, se dupliquer et s'altérer. Parler, à propos de l'architecture-palimpseste, d'une matérialité fantomatique renvoie au processus de décontextualisation, ou de déterritorialisation, opéré sur un lieu. 114, rue Stéphane Pitard, 37000 Tours, ce processus ex situ s'élabore certes par la superposition de deux bâtiments antagonistes. Mais plus encore, l'installation peut être dite (à rebours de son titre) hors de tout site assignable par sa reconfiguration vidéo, dont les images dessinent un nouveau territoire labile, aux frontières interstices fuyantes.

Carte(s)

À partir d'une architecture statique, composer une architecture en transit : processus ex situ. Réutilisant la terre issue des tranchées du 114, rue Stéphane Pitard, 37000 Tours, PROTA(TT)RIOREAU ont fabriqué 8000 briques pour l'installation Jardin François Ier, 37000 Tours (1997). Ces briques étaient disposées sur des palettes de transport industriel, formant ainsi huit volumes cubiques (huit blocs de 1000 briques par palette), disposés de manière à former eux-mêmes un nouveau volume plus grand (3 blocs sur 3). A la place du neuvième bloc devant compléter la figure, PROTA(TT)RIOREAU ont installé la maquette d'un bâtiment posé sur un photocopieur à plateau mobile, dont le fonctionnement automatique et régulier reconstituait une architecture, par l'entassement des images du plan de masse du futur bâtiment. Le caractère transitoire de l'architecture est ici visible tout au long du dispositif. Issues d'un site extérieur, les briques sont exposées en fonction de leur réutilisation pour un prochain site extérieur. Elles s'offrent comme possibilité de construction sur un lieu à définir. Simultanément, n'exposer d'une architecture que ses éléments atomiques (qui en sont la réalité intime), c'est en modifier profondément la représentation : substituer à la forme achevée et à la totalité du bâtiment, sa déconstruction et la possibilité d'en faire une réalité modulable. Mais l'installation donne à voir également l'importance accordée à la cartographie dans la démarche de PROTA(TT)RIOREAU (à travers la multiplication, par photocopies, des plans du bâtiment). On peut en effet voir ce travail comme la constitution d'une cartographie mobile de l'urbanisme. La carte est le texte du bâtiment : l'image qui en offre la lisibilité. Les frontières, les lignes et les séparations ne sont plus les mêmes. Les cartes et les plans utilisés par PROTA(TT)RIOREAU visent à mettre en récit l'architecture, c'est-à-dire à y inscrire une épaisseur temporelle et mobile : un texte qui en recouvrirait les strates successives et constituerait comme archive. Ainsi, cette cartographie est radicalement antagoniste à celle, corrélative de l'aménagement du territoire, établissant la représentation des villes industrialisées. Le plan de ces villes, en se donnant pour immobile, joue comme technique d'homogénéisation, de fragmentation et de hiérarchisation de l'espace urbain.

La démarche de PROTA(TT)RIOREAU inverse ce rapport : leur cartographie exhibe l'indécision des frontières, tant spatiales que temporelles. Cette cartographie consiste moins en un relevé des symptômes d'une ville (de ses signes extérieurs, selon un regard de surface) que d'une tentative d'anatomie du corps urbain (sonder l'intimité et l'histoire de ce corps). Là encore, comment ne pas songer à Debord et Calvino ? Dès les années 50, l'Internationale Situationniste a détourné l'aménagement normalisé du territoire, exprimé par l'objectivité descriptive des cartes urbaines, pour en établir une nouvelle cartographie, à partir de comportements expérimentaux, les dérives. Cette topographie subjective, au lieu de représenter les limites ordonnées d'une ville, devait en figurer les tensions, les rapports mouvants, les lignes de circulation transitoires : « dresser, à l'aide de vieilles cartes, de vues photographiques aériennes et de dérives expérimentales une cartographie influentielle (...). Les enseignements de la dérive permettent d'établir les premiers relevés des articulations psychogéographiques d'une cité moderne. » (13)

(13) Guy Debord, ‘Théorie de la dérive’, Internationale Situationniste, n° 2, décembre 1958.

De nouvelles manières de vivre, des anomies comportementales peuvent ainsi fonctionner comme stratégies de détournement urbain : utiliser la ville en « vecteur de sensations » et en « décor mouvant ». (14)

(14) Gilles Ivain, pseudonyme d’Yvan Chtcheglov, ‘Formulaire pour un urbanisme nouveau’, 1953.

La ville est intrinsèquement transitoire. Sous ses limites statiques et ordonnées figurent, pour reprendre les termes de Debord, « des courants constants, des points fixes, et des tourbillons qui rendent l'accès ou la sortie de certaines zones fort malaisées », dues au « caractère absolu ou relatif des coupures du tissu urbain » et à « l'action dominante de centres d'attraction ». (15)

(15) Guy Debord, ‘Théorie de la dérive’, Internationale Situationniste, n° 2, décembre 1958.

La ville est un tissu discontinu, différencié et qualitatif, en transit ou en chantier. Ainsi, la cartographie discontinue établie par PROTA(TT)RIOREAU représente également l'urbanisme comme système d'interstices (nomadisme), à l'image de Calvino et de ses Villes invisibles, micro-récits que Marco Polo fait à l'Empereur Kublai Khan. Au vaste empire épuisé et décadent s'oppose la petite architecture narrative du voyageur. Villes et récits aux formes insolites (filiformes, punctiformes, dédoublées, effacées) dressent une géographie dont la texture même serait le déplacement et le souvenir.

A la présence tangible des villes connues, se substitue un réseau de noms et d'histoires dont les contours s'échangent, se transforment, s'épousent ou se dédoublent.

Damien Sausset

New Territories, extensible apartment, Hong Kong project

Dans un texte désormais célèbre, Michel Foucault opposait au XIXème siècle, période obsédée par l’histoire et les thèmes de la crise et du cycle, notre époque, désormais engagée dans une redéfinition de l’espace.

« L’époque actuelle serait plutôt l’époque de l’espace. Nous sommes à l’époque du simultané, nous sommes à l’époque de la juxtaposition, à l’époque du proche et du lointain, du côte à côte, du dispersé. Nous sommes à un moment où le monde s’éprouve, je crois, moins comme une grande ville qui se développerait à travers le temps que comme un réseau qui relie des points et qui entrecroise son écheveau. Peut-être pourrait-on dire que certains conflits idéologiques qui animent les polémiques d’aujourd’hui se déroulent entre les pieux descendants du temps et les habitants acharnés de l’espace.?»

- Michel Foucault, Des espaces autres, in Dits et écrits (1954-1988), tome IV, p 752, Gallimard, 1996.

A sa suite, on pourrait maintenant affirmer que nous vivons dans une époque de la dissémination, une époque enfermée dans la trop grande visibilité spatiale de certains phénomènes qui, bien que locaux, s’inscrivent dans une dynamique aux dimensions planétaires. Mais là ou Foucault repérait les règles de formation des discours du pouvoir étatique comme mécanisme d’exclusion, il est désormais possible de dire que le pouvoir de l’état, en tant que médium d’organisation de la société, s’est en partie dissous dans la constitution de sphère d’échanges économiques directement issues des théories néo-libérales.

Concevoir l’économie comme unique régulateur des rapports sociaux nécessitait deux choses. Il fallait en premier lieu ôter aux Etats-nations toute possibilité d’influer sur la constitution de nos identités. Ensuite, il s’avérait nécessaire de jeter le discrédit sur le modèle démocratique actuellement en court afin de mettre en place une « démocratie du management » propre à assurer les besoins des masses. Pour cela, coloniser l’espace public (espace social, politique et territorial) par un système communicationnel propre à transformer le citoyen en consommateur devait se révéler une arme imparable. Tel serait sans doute le rôle aujourd’hui dévolue aux mass médias. Or, cette théorie ne fonctionne pas aussi idéalement que voulu. Détruire l’espace du dialogue social a directement conduit à la construction d’appartenances identitaires et aux rattachements communautaires. La question n’est donc plus de savoir si il faut ou non lutter contre cette idéologie régressive mais bien de voir et comprendre les

conséquences définitives que ce processus a eu sur la hiérarchisation des territoires économiques, sociaux et identitaires. Ce questionnement, cette interrogation sur la notion d’identités à l’heure de la mondialisation, est au cœur de la stratégie artistique du groupe PROTA(TT)RIOREAU (formé de Vincent Protat et Hervé Trioreau).Hong Kong, la ville qui ne s’appartient pas comme disait Serge Daney.

- Libération, 1986

Si ce territoire constitue le prototype de cette ville mondialisée dont on nous parle tant, c’est que son destin s’est toujours joué ailleurs. Londres, Pékin, autant de centres économiques et politiques qui délibérèrent à son sujet. Ce n’est donc pas un hasard si l’une des pièces les plus importantes de PROTA(TT)RIOREAU s’inscrit dans ce contexte urbain. Ici, centre et périphérie ne forment plus qu’un amas d’où émergent, telles des bornes incertaines, quelques tours, véritables icônes surmontées de logos lumineux et dont les façades de verre réfléchissent le chaos du schéma urbain. Ici, plus qu’ailleurs, l’espace fait déficit. Il suffit de regarder les personnages qui peuplent son cinéma ou de croiser plus simplement les habitants de la ville réelle ; le sentiment d’espace aveugle prévaut. Les corps se glissent dans chaque interstice sans se voir, sans même se croiser. Et lorsque les êtres se heurtent, c’est pour quelques rencontres aussi exclusives et provisoires que le destin de cette ville. Nos années sauvages (1992) et Chungking Express (1993) de Wong Kar-Wai, montraient de façon exemplaire ce motif obsessionnel de la recherche d’un autre perdu dans une densité urbaine qui semble échapper à ses habitants.

- C’est ce qu’indiquait d’ailleurs sur un mode allégorique Ghost in the Shell (Ishii Manuro) où les réseaux télématiques devenaient plus réels que le territoire urbain. La mutation d’une entité virtuelle issue des réseaux informatiques en conscience intelligente trouvait son origine dans une organisation aléatoire de toutes les informations du net sur le modèle des structures anarchiques des quartiers de Hong Kong. La vie émergeait de la densité du chaos. Cette mutation avait pour toile de fond plusieurs récits dans lesquels des personnages tentaient de définir leur identité à travers le regard des autres, malheureusement toujours absents, comme en retrait de la vie de chacun.

L’espace à Hong Kong dissocie les habitants du réel . Cette ville est bien une colonie, un cul-de-sac pour immigrants, lucioles attirées par l’éclat de promesses jamais tenues. Cette colonie, comme toute les colonies, est aussi un décor. Sa beauté se trouve dans ces grands murs rideaux qui habillent les buildings des compagnies internationales. Construits à grands frais, ils en constituent l’ossature visible. Mais son sang, ses tripes, sa merde se trouvent ailleurs, sans doute dans ses milliers d’HLM sordides où s’entasse une population corvéable à merci. De tout ces lieux échoués, Kowloon est sans doute le plus célèbre. L’histoire de ce quartier débute dans les années 50, époque où la ville doit faire face à plusieurs vagues d’immigrations. Ce qui compte alors, c’est la réussite financière de la colonie, l’intégration de celle-ci dans le concert économique de la zone asiatique. Les bidonvilles prolifèrent sur les moindres parcelles disponibles. Qu’importe l’absence d’eau potable, de sanitaires, d’infrastructures, le rêve semble au bout de l’aventure. Le tout se brise en 1952 et 1953. De violents incendies rasent nombres de ces quartiers de tôles et de bois. Le gouvernement improvisent quelques solutions d’urgences. On bâtie à la hâte de grands HLM pour reloger ces dizaines de milliers d’habitants laissés à l’abandon par ces sinistres. Désormais, les communautés feront défauts. La misère loin de s’étaler trouve une nouvelle dimension : les étages, les coursives et sous-sol de ces constructions déjà insalubres. Entouré d’immeubles lépreux qui en constituent l’enceinte, Kowloon se transforme en un labyrinthe de boyaux inextricables d’où suintent toutes les corruptions. Juridiquement, le territoire est une enclave chinoise échappant ainsi à la police de Hong Kong. En son centre, Walled City, le repaire de la pègre et des triades. Dans les plis et replis de la nouvelle cité interdite fleurissent les commerces illicites : prostitution, marché libre de la drogue et des armes. Ce quartier, depuis nettoyé par des autorités chinoises soucieuses d’ordre, constitue un lieu exemplaire à partir duquel il était possible de construire une critique de ce fétichisme urbain aujourd’hui tant à la mode.

La pièce de PROTA(TT)RIOREAU pose le problème de la ville, le problème de l’urbain dans une cité à la fois intégrée au système économique international tout en produisant simultanément des logiques d’appropriation du territoire différentes de celles de l’occident. Mais ne nous y trompons pas, ici, le thème de la ville n’est finalement que prétexte, illustration parfaite et conventionnelle d’un problème plus vaste : celui de notre devenir au moment où le vivre en commun des hommes se trouve soudainement mis en crise.

L’appartement extensible à Hong Kong se compose d’une structure mobile installée dans un appartement quelconque situé dans les étages supérieurs d’un immeuble. Vidé de ses cloisons, l’espace devient cube de béton dans lequel s’insère très exactement une structure aux murs et plafonds transparents, sorte de seconde peau. Des rails au sol permettent à l’ensemble de coulisser au-dessus de l’espace de la rue. L’appartement se déploie, investit provisoirement le vide laissé béant entre les immeubles. Le mobilier toujours présent suit le mouvement et devient signe d’occupation de cet espace privé. Exposé aux yeux de tous, c’est à dire exposé aux regards des locataires des immeubles voisins, la structure ouvre sa sphère de l’intime dans l’espace public. L’extrême visibilité des fonctions de l’habitat pourrait laisser supposer que la pièce est conçue comme un lieu de rencontre et d’échange entre les habitants du quartier. Il n’en est rien. L’ensemble est clos sous la transparence de ses parois vitrées. En prenant la fonction d’un cadrage simple et neutre, l’appartement extensible détermine déjà un contexte urbain particulier : une ville qui plus que toutes autres est ouverte aux expérimentations anarchiques de ses habitants et simultanément totalement enserrée dans une projection rationaliste régulée par les instances politiques et économiques. Ouvert et clos, mobile et pourtant si tributaire d’une structure architecturale, l’œuvre modélise donc un territoire en posant claire-ment la question de l’espace public. L’espace public est-il encore l’espace utopique de l’échange et de la médiation, ou bien porte-t-il en germe la possibilité d’une guerre entre des forces d’où l’humain est exclu.

Cet ensemble de questions venait d’être posées d’une manière plus abstraite, quelque temps plus tôt, par Jürgen Habermas dans un ouvrage consacré à l’histoire de l’espace public.

- Jürgen Habermas, Strukturwandel der öffentlichkeit, 1962, L’espace public, archéologie de la publicité comme dimension constitutive de la société bourgeoise, Payot.

Il y affirmait, entre autre, que le caractère patriarcal de la famille restreinte, attribut de la bourgeoisie occidentale, avait permis au XVIIIème siècle la constitution de la sphère privée. La spécificité de ce territoire reposait sur le simple fait qu’il constituait un nouveau lieu de formation pour des expériences psychologiques, répondant ainsi à l’apparition d’une subjectivité totalement centrée sur elle-même. L’ancienne famille élargie, communauté de soutien des individus entre eux, commençait à disparaître. En démontrant que la propriété privée et le patriarcat constituait le fondement du public, Habermas établissait également que l’instauration d’un nouvel espace public au XVIIIème siècle répondait bien aux mutations de l’État et de l’économie. Que ce nouveau public réclame une participation accrue aux affaires de l’État, rien de plus normal. Dorénavant, l’espace public pouvait être perçu selon une double acceptation dont chaque terme est complémentaire de l’autre. L’espace public est évidemment un territoire spatial qui se définit comme un domaine non privatif (les rues, les places) régi par un ensemble de règles et de lois. C’est aussi et surtout un espace de médiation, un espace fictif (les journaux, les salons littéraires) entre les citoyens et l’État, désormais perçu comme médium d’organisation démocratique de la société. La structure de cet espace résulte de la libre circulation d’une information à la fois objective et échappant à toutes censures. L’espace public est donc un espace d’information et de médiation. On comprend ainsi mieux pourquoi, les grands enjeux du XIXème siècle furent bien la question du droit de vote et de la liberté de la presse. Toutes inflexions sur l’un des deux termes influaient directement sur la structure de cet espace. Ainsi, on peut désormais percevoir dans l’urbanisation de Paris par Hausmann, une réponse directe à la reprise en main du droit de la presse et au relatif élargissement du droit de vote.

Mais ce qu’Habermas repérait soudain dans l’époque contemporaine, la société des années 60, c’était bien une nouvelle transformation structurelle de la sphère de l’intime et de l’espace public. On assistait alors à une privatisation de l’espace public sous les effets d’une culture libérale nourrie de motivations et d’orientations normatives non sans conséquences sur les termes de la démocratie. Entre le siècle des Lumières et la fin des années 60, l’information était devenue un droit pour tous. Désormais, elle pouvait intégrer la sphère consumériste. Conscient de cet état de fait, les luttes pour les droits civiques de la fin des années soixante aux États-Unis s’appuyaient aussi sur une production alternative de l’information. De même, la révolte hippy en refusant l’ordre établi attestait non seulement d’un engagement pour réaffirmer la citoyenneté comme contre-pouvoir face aux décisions de l’administration (guerre du Viêt-nam) mais aussi d’un grand embarras quant aux conséquences identitaires de ces phénomènes. Sur un mode plus humoristique, d’autres manifestations de la culture américaine enregistraient la même inquiétude face à ce phénomène insidieux. L’on pense notamment à certaines de ces productions hollywoodiennes qui, de Midnight Cowboy à Easy Rider, semblaient répondre aux idéaux de la contre culture.

Afin de mieux comprendre la portée de l’appartement extensible, il convient d’évoquer Altération to a Suburban House réalisée par Dan Graham en 1978.

Dans cette œuvre, l’artiste avait transformé la façade d’une maison de banlieue en vitrine. Dan Graham utilisait ici l’un des matériaux de prédilection du mouvement moderniste : le mur en verre ou mur rideau. Ce qui participait initialement d’une utopie démocratique, montrer aux yeux de tous le fonctionnement de l’entreprise, se trouvait ici inversé. Rendre transparent la sphère de l’intime, l’ouvrir vers une plus grande visibilité, la transformer en scène pour l’espace public, démontrait surtout combien l’habitat occidental avait vu sa structure interne profondément modifié. L’ancien système patriarcal faisait soudain défaut sous l’action d’une sphère marchande à même de déstabiliser les fondements de la structure familiale occidentale. L’ancienne ligne de partage entre un espace semi-privé (le salon), ouvert aux échanges et à la communication, et une sphère de l’intime réservée à l’affirmation de la subjectivité (la chambre, le boudoir), cédait la place à un territoire indifférencié puisque colonisé par les médias (la télévision). Désormais, salon et cuisine ne faisaient plus qu’un, le boudoir disparaissait définitivement et la chambre n’était plus que le territoire résiduel du sommeil et des pratiques sexuelles. Les échanges se déroulaient ailleurs, dans des lieux publics et commerçants normalisés pour la circonstance (cinéma, restaurant, golf, etc.). Ce que Dan Graham venait de repérer intuitivement, d’autres artistes, à la même époque, l’enregistraient dans des pièces aux codes étrangement similaires. Les Non-sites de Robert Smithson, les interventions de Hans Haacke, certaines performances de Vito Acconci et le Slitting de Gordon Matta-Clark partageaient tous l’idée d’une soudaine dépréciation de la sphère de l’intime au profit d’une esthétisation de l’espace public.

En ouvrant l’intérieur d’un pavillon aux regards des passants, Dan Graham instituait un double déplacement. Ce qui devait rester secret, ce qui habituellement participe de l’organisation sociale de la famille se trouvait soudain exposé au grand jour, comparable en cela à un spectacle. De même, la circulation dans l’espace public se retrouvait soudain projeté sur les murs du pavillon, tel un écran de cinéma au déroulement permanent. Vous l’aurez compris, la notion d’information et de spectacle étaient au cœur de cette pièce. Pour Dan Graham, l’information constituait une nouvelle dimension propre à structurer la subjectivité de chaque individu. Quoique similaire sur les principes, l’appartement extensible intègre désormais des variables ignorées de Dan Graham.

Ces variables sont principalement au nombre de deux. La première, sans doute la plus immédiate, revient à s’interroger sur la nature de l’espace public contemporain. Ses mutations attestent-elles de ruptures économiques, politiques ou sociales ? L’importance des notions d’espace public et de territoire urbain dans les discours contemporains n’est-il pas aussi le simple résultat d’une impossibilité à penser la complexité des forces qui régissent notre société ? La seconde interrogation de PROTA(TT)RIOREAU reposait sur leur compréhension du rôle joué par l’information, en tant qu’élément structurant, dans notre monde contemporain. En liant dans une même problématique espace public et information, en transformant un habitat en support d’information, PROTA(TT)RIOREAU rompait avec un certain nombres de stéréotypes trop fréquemment entendus de nos jours.

En effet, les thèmes de l’urbain et de la ville, thèmes du centre et de la périphérie, thèmes de la mobilité et des flux, thèmes des réseaux sont désormais au centre de tous les débats. Théorisée par les intellectuels, récupérée par les journaux, utilisée comme fond de commerce par une classe politique trop heureuse de se partager une thématique facilement solvable électoralement, la politique de la ville est désormais un élément essentiel de la pensée contemporaine occidentale. Bien qu’il existe un véritable florilège de discours, deux modèles principaux peuvent être repérées.

Le premier pense la ville comme le territoire par excellence des principes de citoyenneté, d’émancipation des mentalités dans un espace placé sous contrôle de l’état. En se référant à la ville historique, cette analyse conçoit la politique comme instance de médiation et le fait social comme action de collaboration implicite. Dès lors pourquoi s’étonner si les maîtres mots de ce discours reste sociabilité directe, lien social, co-présence, co-visibilité, bref autant de concepts clés pour l’idéologie de l’être-ensemble. La ville devient alors un théâtre où se met en scène les rapports des citadins sous l’action civique et régulatrice de l’État. Cette approche de la ville perçoit son territoire comme une forme, un ensemble d’espaces signifiants, de lieux identitaires : le centre historique, les quartiers administratifs et financiers, les zones d’habitats populaires, la banlieue. Chacun de ces emplacements est porteur de signification qui s’imposent à ceux qui les fréquentent au point d’influer sur leurs représentations d’eux-mêmes et sur leurs rapports aux autres.

Le second type de discours revendique une approche plus contemporaine du territoire urbain en proposant une lecture idéalisée de la ville et de ses mutations.

Pour les tenants de ce modèle cinétique, la ville devient réseaux. Sa structure surgit spontanément sous l’action conjointe des technologies et de la révolution des communications. Au sein de cette ville-mégalopole, agglomérats de tissus urbains, des points d’ancrages sont encore repérables : centres historiques et centres symboliques, bref autant de points de connections dans une spatialité sillonnée de réseaux de communications, d’axes de circulations, de nœuds d’activités. La mobilité accrue de ses habitants modèle désormais un type de rapports sociaux inédits. Basés sur la performance, la recherche des partenaires les mieux adaptés à l’optimisation de l’activité professionnelle, ces rapports démontrent que la ville est maintenant un processus, un ensemble de flux et non une disposition de stocks (humains, financiers et marchands). Pour les héros de cette ville de la fluctuation et de la dissémination, sa puissance réside dans son incroyable capacité à démultiplier les échanges économiques, sociaux et culturels. Curieusement, le fait que cette exacerbation des processus concurrentiels appliqués à tous les domaines de la vie individuelle et collective aboutisse à une mercantilisation des rapports sociaux ne semble pas les gêner.

Au contraire, le fait que la ville-réseaux conduise à des échanges humains basés sur la confrontation, n’est pour eux que la logique naturelle d’une pensée économique et politique individualiste, libérale et compétitive.

Internet est un bon exemple de ce processus. Censé favoriser nos dons d’ubiquité et d’omniscience, ce médium démultiplie aussi les emplois à distance dans une optique proche du management libéral. Ce qu’il faut c’est morceler la cohésion sociale au sein de l’entreprise. Dès lors la solidarité primaire l’emporte sur les intérêts collectifs, l’adhésion politique cède la place à l’allégeance au groupe et l’égalité des conditions sur la liberté d’agir. Cette ville tant vantée, décriée par d’autres, est le siège d’une démocratie technologique de propriétaires et de consommateurs. Structuré par les signes de la distinction, par les codes de la mise en scène de soi, où derrière l’anonymat censé autoriser la liberté se profile en fait un mode d’adhésion très conformiste à une rhétorique du libre échange. Désormais, l’utilisateur et l’usager ne sont plus de mise.

Or, ce que recherche en priorité PROTA(TT)RIOREAU c’est justement la possibilité de remettre l’homme au centre de ces stratégies en concevant l’espace comme un réservoir de pratiques potentielles. L’appartement extensible réfute tout autant la ville historique et sa mythologie d’un accomplissement citoyen de l’espace public que cette instrumentalisation de la circulation, de la communication et des technologies de l’échange. « Afin d’inventer des outils plus efficaces et des points de vues justes, il importe d’appréhender les transformations qui s’opèrent aujourd’hui dans le champ social et en particulier dans les cadres de médiations que sont l’architecture et l’urbanisme, de saisir ce qui a d’ores et déjà changé et ce qui continue à muer. La forme architecturale ne prend sa consistance et n’acquiert une réelle existence qu’au moment où elle met en jeu des interactions humaines, un dialogue, dans un espace de relations, un interstice, qui tout en s’insérant plus ou moins harmonieusement et ouvertement dans le système global, suggère d’autres possibilités d’échanges que celles qui sont en vigueur dans le système.» Dans ce cadre, Hong Kong est effectivement un prototype parfait. Cette mégalopole ne peut plus s’inscrire dans l’imaginaire occidental comme l’une de ses villes étendues de l’Orient où se superpose des cultes divers, des ethnies multiples et exotiques, des castes et des classes fortement différenciées. Au contraire, les marges de cette ville dépourvue de centre n’en finissent pas de montrer les stigmates d’une exclusion économique sans rémission. Hong Kong comme Caracas, Delhi et même Los Angeles est déjà une ville à l’abandon. Hormis quelques forteresses paradisiaques pour une bourgeoisie fortunée, on rencontre parfois une petite bourgeoisie qui encore et encore espère intégrer les cercles privilégiés du pouvoir. Le reste, une population frappée d’exclusion, une population qui survit avec moins de cinq dollars par jour. Désormais la périphérie devient centre, norme d’une spatialité que l’on doit percevoir non plus en terme d’harmonie, mais en termes de contrastes, de tensions, de discontinuités, de fragmentations, d’assemblages, de disséminations.

L’appartement extensible déjoue sur un mode dramatique ces multiples discours qui oblitèrent notre compréhension des faits urbains et des rapports entre les hommes. Ici, l’exorcisme touche à ses limites. L’œuvre, ouverte à toutes les utilisations, ouverte à une compréhension technique des problèmes de surface dans une ville où celle-ci fait désespérément défaut, ouverte à la vue des autres, se révèle finalement impraticable. L’appartement extensible est une architecture d’intentions. Cette notion provient du fameux article de Nathan Silver qui, en 1969, déclarait :

« L’intention de l’architecture signifie design (dessein, dessin) ; l’intention de l’utilisateur signifie préférence, souhait, désir. L’intention de l’un ou l’intention de l’autre fait de l’architecture.»

- Nathan Silver, L’architecture sans bâtiment, Le sens de la ville, Seuil, 1972.

Nul habitant ne peut vivre dans cet appartement. Aucune famille ne peut y résider. L’espace y transforme l’intimité en spectacle.

Le projet serait donc une simple projection artistique, objet à la validité incertaine. Rien n’est moins sûr. Au contraire, la solution, à y regarder de plus près, s’avère plus subtile qu’il n’y parait. « Notre projet repose sur l’observation des terrasses pirates, sortes d’extensions presque organiques de l’architecture existante, construites par les habitants de Hong Kong pour augmenter leur surface d’habitation.» Or ce que repère là ces deux artistes est bien un processus d’appropriation du bâtit. L’appartement extensible, justement à cause de son impossibilité à être pratiqué nécessite de la part de son occupant les plus audacieuses solutions aptes à sauvegarder sa sphère de l’intime. Aucun compromis ne lui est permis. Ses espoirs mais aussi ses maux s’inscrivent dans un environnement mobile.

Dans leur travail, ces deux artistes veillent toujours à établir une stricte distinction entre espace et lieu.

Michel de Certeau affirmait qu’un lieu est un ordre selon lequel des éléments sont distribués dans des rapports de coexistence.

- Michel de Certeau, L’invention du quotidien, Les arts de faire I, Gallimard, 1990.

S’y trouve donc exclue la possibilité pour deux choses d’être à la même place. La loi du propre y règne : les éléments sont les uns à coté des autres, chacun est situé en un endroit distinct qu’il définit. Un lieu est donc une configuration instantanée de positions. Il implique une indication de stabilité. Il y a espace dès que l’on prend en considération des vecteurs de direction, des quantités de vitesse et la variable de temps. L’espace est un croisement de mobiles. Il est en quelque sorte animé par l’ensemble des mouvements qui s’y déploient. Est espace l’effet produit par les opérations qui l’orientent, le circonstancient, le temporalisent et l’amènent à fonctionner en unité polyvalente de programmes conflictuels ou de proximités contractuelles. En somme l’espace est un lieu pratiqué. L’appartement extensible ne possède aucune des ambiguïtés d’une affectation.

Ses mutations dues à des voisinages successifs défient la prétendue stabilité de l’espace public. Pour reprendre les termes de Merleau-Ponty, il est espace anthropologique puisque qu’il appartient à un type d’expérience au monde inédit. L’appartement extensible n’est qu’une solution transitoire qui par sa mobilité même joue le jeu d’un rationalisme réclamé par les autorités. Simultanément, il balaie toute frontière entre intériorité et extériorité. L’homme n’y est qu’un élément, un objet dans un espace cinétique. Renversant les observations couramment admises, l’appartement est un lieu qui devient espace au sein d’un espace désormais perçu comme un lieu : la ville de Hong Kong. Puisqu’il est aujourd’hui impossible de croire que la mise en conformité de l’espace de la ville puisse faire advenir une conformité sociale, puisque l’espace est désormais vécu comme un inducteur de vie individuelle et collective, l’œuvre de PROTA(TT)RIOREAU développe une pensée de la vie urbaine comme bigarrure, entrecroisement permanent d’activités, de relations, dans des espaces différentiels. Concevoir un appartement mobile et transparent, un appartement ouvert à toute les manipulations, une sorte d’espace de réserve puisque non conforme et non contrôlé par les raisonnements gestionnaires, revenait à construire un pur espace de médiation entre deux registres qui bien que distincts structurent aujourd’hui la forme de la société. Le premier est le modèle de compensation dans la sphère publique des tyrannies domestiques. Centrées sur la recherche d’une identité bloquée par la volonté de réussite individuelle et la tentation du réconfort communautaire, ce modèle repose sur la mise en représentation de l’individu et de son environnement. Le second consiste en cette neutralisation des handicaps sociaux et des inégalités économiques dans la sphère privée. L’espace public est l’appartement. Il offre la possibilité d’exposer au grand jour ces fameuses tyrannies domestiques. Sa trop grande visibilité ne cache plus rien. Tout est présenté. L’individu se trouve transporté sur une sorte de scène où le public serait toujours mouvant ou absent.

Le public idéal serait celui sans cesse mouvant de la rue. L’intimité se trouve dépourvue de son cadre secret. L’inégalité devient toile de fond.

Certains ont cru percevoir dans cette pièce une métaphore de la maison cerveau. Or, l’agencement simple de l’espace ne peut en aucun cas s’apparenter à un symbolisme ésotérique de l’univers. Il ne fait que reprendre sur un mode dramatiquement banal l’idéologie de transparence qui modèle notre société. Alors que l’œuvre de Dan Graham esthétisait un rapport entre deux types d’espaces, l’appartement extensible joue pleinement le jeu des puissances libérales. Puisque le marché doit être ouvert, puisque les secrets doivent désormais être bannis, exposons jusqu’à l’absurde les conséquences de cette idéologie. L’appartement extensible est bien l’antithèse absolue de ces cabinets de curiosité du XVIème et XVIIème siècle censés représenter dans un vaste panorama d’objets les mystères de la nature et de l’univers. L’homme y était platonicien. Aujourd’hui, l’appartement extensible est vide. Rien ne peut s’y inscrire durablement. Tout reste en suspension, sans fixation aucune. Le déploiement de cette architecture est un leurre. Elle singe désespérément les modalités d’allégeance à la nouvelle élite internationale, celle des banques et des grandes entreprises. Ce n’est pas pour rien, que malgré la rétrocession, Hong Kong reste encore l’une des principales places financières de la zone asiatique et la ville la mieux dotée en capacité télématique de toute l’Asie. La greffe de l’appartement extensible ne pouvait se produire que dans un lieu à la fois totalement modelé par ces flux financiers et en même temps capable de générer, grâce à son prolétariat, une culture spécifique.

L’art des installations humaines est riche de rebondissements, de tours et détours, d’appropriations heureuses face à un ordre régnant. C’est en partie la leçon laissée par la banlieue française avec ses zones, ses terrains vagues et ses marges. Loin de vouloir encenser cet exemple (les conditions de vie étaient parfois effroyables), les années 30 sont aujourd’hui perçues par certains historiens comme l’époque où une certaine stratégie de récupération permettait aux plus démunis de trouver les conditions d’une décence qui leur était normalement refusée. En inscrivant leur objet architectural dans une métropole asiatique, PROTA(TT)RIOREAU refuse toute esthétisation des marges territoriales.

Ici, l’œuvre n’illustre pas un propos, aussi séduisant soit-il, sur la beauté et la misère de ces populations oubliées. L’appartement extensible investit un territoire déjà occupé, un territoire déjà surpeuplé, un territoire où l’on ne s’amuse pas à laisser un espace vide, sans locataire. La gratuité du geste au sein d’une situation d’urgence transforme justement l’œuvre en terrain libre et ouvert. Transformation puissante puisqu’elle engage des hommes, des habitants, des corps, des habitudes. L’appartement extensible n’est pas une œuvre liée à l’actualité. Elle est machine. Machine d’actualisation de situations désespérées. De telles machines, parce qu’elles introduisent un objet inédit dans l’espace urbain, parce qu’elles déjouent toute logique de rationalisation, parce qu’elles produisent une information distanciée et dramatique sur l’état de notre monde, ces machines donc ne peuvent être acceptées par l’institution et le pouvoir. C’est bien pour cette raison, et nulle autre, que l’appartement extensible de Hong Kong ne fut jamais réalisé. Seul subsiste une maquette à l’échelle 1, maquette présentée à l’Ecole supérieure des beaux-arts de Tours : enveloppe éphémère d’une inscription non encore réalisée.